謝仕淵:文學可能是虛構的,但是它有時比歷史真實|台灣文學慢板

撰文 劉怡青❛❛從楊逵、賴和到吳濁流的作品,其實都是在反應殖民地治理下社會底層的人。所以我讀的台灣文學,都是沒有英雄的。❛❛

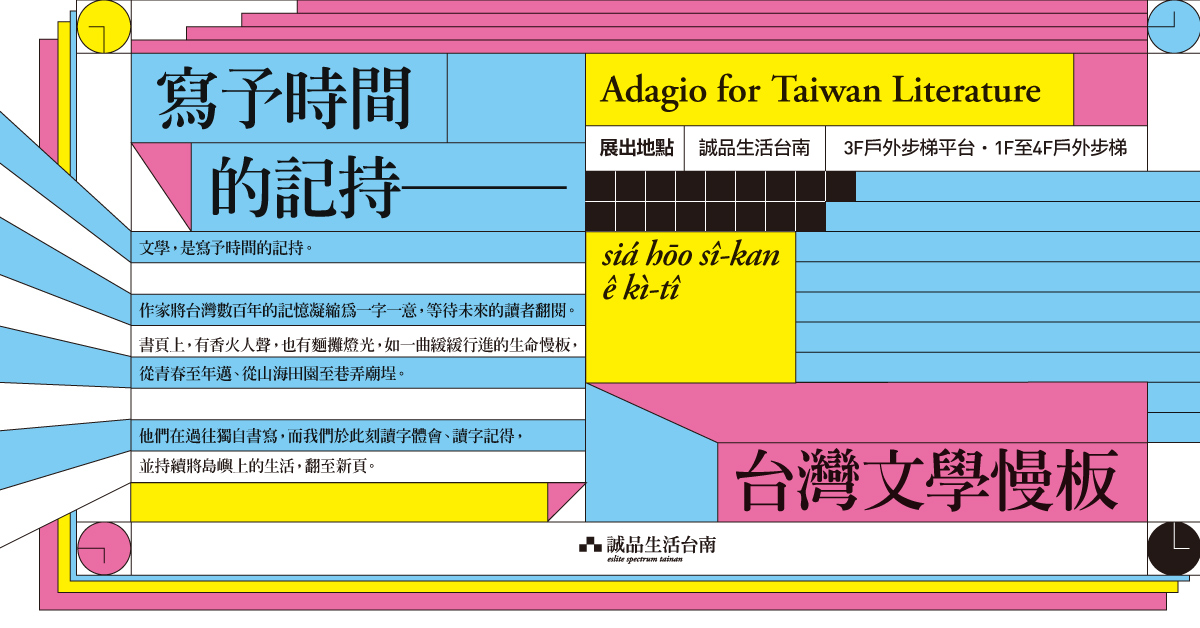

延續誠品生活台南開幕展「寫予時間的記持:台灣文學慢板 siá hōo sî-kan ê kì-tî」,我們邀請四位與這座城市有深刻緣分的台南人——謝銘祐、謝仕淵、林秀珍、台南妹仔ayo——說一段他們被台灣文學找到的故事。

文學,或許曾被掩蓋、遺忘,卻在某一刻悄悄地來到身邊:是少年時讀懂葉石濤筆下的壓抑,是童年睡前爸爸讀唸的床邊故事,又或是課間選讀篇章裡,看見社會邊緣生命的真實處境。書頁裡的文字始終安靜,卻一直流動於人與城市之間,像一條水路,靜靜地,帶來記憶與修復。

在這裡,讓我們與台南人一起,回到他們閱讀台灣文學的源起之處。

今年初甫卸任台南市文化局長職務的謝仕淵,專心回歸成大歷史系教職與研究者身分。一直以來相當關注運動史和台灣物質文化的他,日常閱讀的書籍類型緊密地扣合著他的研究,運動、飲食和物件,從台灣史到世界史研究,也不乏不同類型嘗試的歷史書寫書籍。

不過指向研究室門旁一落玻璃門書櫃,裡頭珍藏大量日文原文棒球漫畫,還有好幾本前輩留下的手寫棒球筆記複印本。漫畫是否能作為文學?謝仕淵分析運動漫畫裡頭闡述的競爭機制與身體文化、團隊情誼,並以超高傳播力影響社會,「是不是這類的書比較少被劃定為文學?但我覺得文學的範疇和定義也慢慢在鬆動,比如說現在流行非虛構寫作,很多都有某種程度的歷史真實性,那和文學的關係是什麼?」

當越來越多作家也試圖在挑戰創作的框架,不同文類間界線也逐漸模糊,而開始細究自身受台灣文學啟蒙的經驗,謝仕淵發現原來這些閱讀與自身成長背景、研究主題一切皆有關聯。

「我讀的台灣文學,都是沒有英雄的。」

「把台灣文學當成一種信念或者價值,這件事情一定是到大學之後才發生。」從楊逵、賴和到吳濁流的作品,謝仕淵認為這些文學反映了自己作為台灣史研究者的一種信仰,譬如賴和的〈一桿秤仔〉或者是楊逵的〈送報伕〉,「其實都是在反應殖民地治理下社會底層的人。所以我讀的台灣文學,都是沒有英雄的。」

所謂沒有英雄,就如同葉石濤筆下角色——某個社會底層的人,如何頑強活著,「就不是典型的英雄主義作品。我大概可以這麼說,我對那些所謂的偉人,不管是哪一種價值觀下的偉人的書,我幾乎沒有讀過。我也不喜歡那種作品。」這類型的書又比如吳濁流的《亞細亞的孤兒》、《無花果》和《台灣連翹》,大學時期的謝仕淵受這些書影響,進而使他釐清並選擇成為一位台灣史的研究者。

「我大概可以了解我被什麼吸引,那個吸引背後反映我對社會的想法,或者是台灣歷史當中,帶給我一種對於某些社群的理解,或是處境的同情。」回想童年,謝仕淵出身於規模不大的中小企業之家,小工廠員工不過三、四十人,「那種生產系統是你要進去工作,不管你是老闆的誰,都得做得半死。就是名義上來說你是資方,但是你比勞方還勞方,所以我小時候做非常非常多的工。」這樣的身體經驗,也使得他對勞動者的處境有很多體會。

「所以我的研究有它的脈絡,我關注身體的問題,就是人如何被鑲在一個生產系統中,然後慢慢關注到是誰在控制、管理與決定你的身體,以及身體的生產。」謝仕淵前十年關心身體的資本化與國家化的問題,後則一路做了很多身體和運動的研究,「這跟我的勞動經驗有一點關係,所以閱讀就對這些題材有很深的共鳴。」

即便身為歷史學者:「可能文學是虛構的,但是它有時比歷史真實。」

「90年代中期我們對於台灣的歷史還在理解,理解的階段也還停留在這些制度史的面向,比如日本怎麼統治台灣,那你會有個困惑,」謝仕淵接著說明由殖民與制度史延伸出的兩種解釋,一是藉著批評國民黨而讚揚日治時期;另一則是抗日與批評日本的殖民經驗,「這兩者都有一種共同的缺陷是——那人跑哪裡去了?」

身為歷史學者,謝仕淵反思學生時期所學的制度史論述,在傾盡全力關注評價殖民者好壞同時,卻顯然少評價一件事情:「那就是活在這個體制下的人是誰、長什麼樣子?」而這正是文學為史學補上的位置,「像我說的那些人的作品,它有某一種真性,如果用我的自己的話來說,就是可能文學是虛構的,但是它有時比歷史真實。」

延續這樣的閱讀類型,鄉土作家黃春明及陳冠學、至晚近仍關懷農村議題的吳晟,還有出身台南七股,有「工人作家」之稱的楊青矗等等,皆於謝仕淵二十多年前學生時期的書單之列。雖自謙對文學未多深入研究,但謝仕淵再談起自己也十分受陳列的《躊躇之歌》影響;講述白色恐怖經驗的《躊躇之歌》以一般散文忌諱的長句形式書寫,「句子都非常非常長,但他以那樣的文字能力,就能讓人感受與白恐時期對等的壓迫感。」

❝《疑神》這本書不斷提醒他的便是:「要從建立自己的主體性,不輕易服從於單一權威的懷疑態度做起。」❞

不過若將思考從歷史研究暫時抽離,回到「我」的生活自身,謝仕淵則想起碩博時期讀楊牧的《疑神》。

「當你接受了這種學院訓練,慢慢對於自己增長的學術能力肯定同時,在這個系統當中其實有一種衝突,就是你也接受、從屬於這個學術文化。它可能是被框架的教授、副教授、助理教授等等,決定你是一個在什麼樣位階的人。」謝仕淵反思的不只是學術系統當中的權力結構,還有自己當時已身為一個成年人,要如何思考自己的「主體性」這件事,「這有兩個意義嘛,一個是自己有沒有自覺,一個是自覺下你的選擇。」

楊牧的《疑神》成作於1993年,由「疑」展開對宗教體系與人類思想的哲學辯證,並擴及社會秩序與權威等多面向探問,對謝仕淵而言,這本書不斷提醒他的便是:「要從建立自己的主體性,不輕易服從於單一權威的懷疑態度做起。」閱讀這本書時他僅二十多歲,在不同宿舍搬遷移動之間,甚至買了有兩三本,即便閱畢仍如護身符般留在身邊。

在府城與鹽分地帶的擁抱中,成為台南人

祖父輩雖為台南北門人,但謝仕淵自小出生、成長於高雄市區,近二十年則因工作成為台南人。在成為台南人的過程中,有兩位作家為他劈斬出兩條截然不同的路徑:一是葉石濤,故事裡同樣沒有英雄的小說作品將他領入府城;另一則是郭水潭,將他領回阿公於北門的故鄉。

「雖然小時候很常在台南的內海釣魚,但是你如何在回來台南之後,能夠回返到那個鹽分地帶的土地跟海?」謝仕淵從整面研究相關書書架上,抽出了一本1997年遠景出版、羊子喬與陳千武主編的《廣闊的海》詩集,並翻到與書名同名的〈廣闊的海〉詩篇,「我讀到〈廣闊的海〉的時候,那些風很大的冬天啊、在海裡面釣魚啊,或者是夏天熱得不得了的身體經驗,一下子就⋯⋯你會覺得這種地方怎麼會有人活著,但對郭水潭而言,那就是一個溫柔的土地、有生命力的地方。」

除了書寫《臺灣棒球一百年》運動史研究,謝仕淵亦擅寫飲食,曾出版過《坐南朝海》與《府城一味》等書。而他對飲食文學最初的關注,是從辛永清《府城的美味時光:台南安閑園的飯桌》開始。

《府城的美味時光:台南安閑園的飯桌》作者辛永清為府城紳士辛西淮之女,搬至日本後則成為知名中華料理家。辛永清筆下的府城是二戰前後景況,以大家族餐桌上的料理為核心,寫南國街弄與安閑園裡充滿愛的生活記憶。此書原以日文寫就,謝仕淵當時初讀即為日文版,其實是為維持自己日文閱讀的習慣,卻意外刻畫出了他內心所嚮往、視為心靈故鄉的那個台南。

在《府城一味》寫自己版本的台南

當然,已在台南居住、成家二十多年的謝仕淵,也有他自己版本的台南。

採訪尾聲問道若要為子女留一本台灣文學作品,他會選擇哪一本呢?謝仕淵僅稍加思索,給出的答案是自己的飲食文學作品《府城一味》,「我一定會說這一本。其實書裡那些描寫,都是跟家人一起,不是我自己一個人的調查,都是一整個家庭共同的體驗。」

謝仕淵為《府城一味》這部作品總結道:「就算是一家人集體經驗的紀錄吧。」其實也正呼應著他所投身的研究主題,與一路以來他與他所閱讀、寫作的台灣文學之間,彼此羈絆的關係。

💬隻身前往孤島過一年會帶的那本書:

《沒有信箱的男人》夏曼・藍波安,聯合文學

我很喜歡寫海的文章,好像都有脈絡。國中時,每天沈迷在海釣的想像,嚮往《老人與海》,20歲之後就是夏曼。我是不認真的讀者,他的人之島從來沒去過,卻是心靈的故鄉。孤島不孤,島是自我世界裡的中心,要用這種態度才能在孤島裡生活!

💬謝仕淵的台灣文學私書單:

1. 《府城一味》謝仕淵,蔚藍文化

2. 《廣闊的海》羊子喬、陳千武主編,遠景

3. 《府城的美味時光:台南安閑園的飯桌》辛永清,聯經

4. 《疑神》楊牧,洪範書店

5. 《工廠人》楊青矗,水靈文創

6. 《躊躇之歌》陳列,印刻

About 謝仕淵

成功大學歷史系副教授,研究關注運動與全球化歷史、台灣物質文化史與飲食,曾任台南市文化局局長、國立臺灣歷史博物館副館長,著有《府城一味》、《臺灣棒球一百年》、《成為台南》、《坐南朝海》等書。

攝影|劉怡青

回到_寫予時間的記持:台灣文學慢板

https://eslite.me/7k3j82