恶之存在──人类对「坏」的心理需求

撰文 王浩威我习惯思考自己失去的那些记忆,已经遗忘的一些过去,特别会想知道最早的记忆应该是什麽时候呢?

我跟一位朋友谈起了哪些事属於邪恶?他提到自己小时候偷钱的故事,如何从爸爸的西装口袋里掏出五毛钱或一块钱。我也有过同样情形,而且是许多许多次,不只是爸妈的衣袋,也包括妈妈的钱包或其他放钱的地方。不过, 这次聊天我突然闪过一个记忆,可能是幼稚园大班或者是小学低年级的画面。

我上幼稚园的时候,家里随着爸爸不再担任小学老师,开始经营造纸工厂,因此搬家到镇上的另外一端。工厂和住家是连在一起的。当时工厂的正前方是广场,右前方则还没有建起房子,是一片不大的香蕉林。我和一个可能永远记不起来的儿时玩伴,在里头玩火。我现在可以理解,那时候必然是对火或者可以生火这件事,感到无比的好奇。然而, 有一次不知怎麽了(记忆在这里还是没有完全修复), 忽然就酿成火灾, 林子开始起火,消防队来了。我忘了那个夥伴如何了,但只记得自己躲在围观人群当中,恐惧地等待。然後,也许含水量很高的香蕉树本来就比较不容易蔓延,火也就熄灭了。没有人知道这是谁闯的祸,甚至我也慢慢忘记,成为旁观者当中的一员。

然而, 每个人的命运不同。我从来没有说这个故事, 这部分记忆也许去年才开始恢复。但是我想, 就算记得,可能也不一定会说出口。跟我聊天谈小时候偷钱经验的朋友,他则是完全不同的命运。

他很不幸, 总之就是被发现了, 而且是不只一两次。我记得我也是屡屡被发现偷钱, 於是遭到父亲一顿鞭打,有时候是母亲, 但就这样而已, 慢慢地好像也就不再犯了。但是他却成为家里的出气筒, 爸爸妈妈、甚至哥哥姐姐,都认为他是家里的黑羊。

即使上学以後很拚命地读书, 想从成绩来证明自己, 但家人永远对他不信任。他说, 从心理层面来看, 在上高中离开中部的老家以前,他自己是很早就离开原生家庭。

当然, 我随着於专业上的学习, 儿童精神医学里很早就知道, 这样的偷窃或类似的偏差行为, 包括撒谎等等,在某个阶段几乎是出现在每一个小孩身上, 特别是男孩子。偷窃行为通常在五到八岁左右达到高峰, 之後频率逐渐下降。

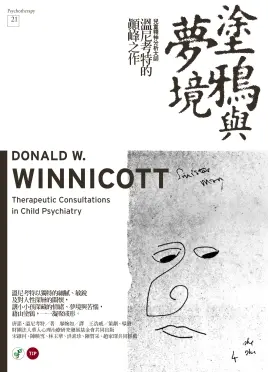

为什麽小孩会做出偏差的行为? 关於这一点, 不同的心理学派有不同的解释。我喜欢的心理学专家温尼考特(Donald Winnicott)则强调,这些行为既源自於应该有的关爱(来自父母或替代父母)遭到剥夺了,也就是失去足够的爱而产生的反应; 同时, 这个行为也包含希望—希望自己并没有全然地被抛弃, 而是被世界看到的,即使付出了被处罚的代价。

也许我们应该思考,所有不好的行为,甚至是一切所谓的恶,可能来自於一种对善的期待。荣格(Carl Jung)甚至认为,基督教义里面的三位一体其实是不足的。他主张应该是要四位一体。除了圣父、圣子和圣灵,第四位就是邪恶,也就是路西法所代表的。对他来说,人的内心不可能完全消除任何的邪恶。在最邪恶的人身上,我们可以看到幽微的善;同样的,在最善良的内心里,也会随时浮现恶的可能,甚至以为自己是出自善意,但最後证明却是选择的邪恶。

路西法或许是最理解神意、努力创造世界,并最忠实地执行这旨意的人。因为他反抗上帝,成为了创造过程的主动原则,而创造就是以自身的反对意志来对抗上帝原来的创造。正因上帝确实有这样的旨意,《创世记》第三章告诉我们, 祂赋予人类意志相反的力量。如果祂没有这样做,祂所创造的只是一台机器, 那麽道成肉身和救赎就不会发生。三位一体的启示也不会出现,因为万物将永远保持为混沌一体。

创造出世界的, 是前仆後继的许多不听话的家伙, 甚至是被指责为不善良的或是邪恶的家伙。譬如说, 普罗米修斯这个不听话的泰坦巨人, 从众神那边偷来的火给了人们, 世界才又往前一步。如果世界还要继续向前运转, 需要这样的邪恶, 也就是不听从众神命令, 或是不听从约定俗成的规矩。

只是, 大部分的人都是沉默的。在网路世界里, 没有人敢说出跟同温层不一样的意见, 只因为害怕自己可能被炎上。我们因此变得不是附和别人,就是沉默不语了。

沉默, 甚至是内心停止的思辩, 停止和自己灵魂的对话, 只是急着讲出别人想听的说辞, 也许才是我们每一个人最常出现的邪恶。至少,对於我自己就是这样的。

《涂鸦与梦境》

作者│唐诺.温尼考特

出版│心灵工坊

《温尼考特的语言》

作者│珍.亚伯兰

出版│心灵工坊

《游戏与现实》

作者│唐诺.温尼考特

出版│心灵工坊

关於《提案on the desk》

一本聚合日常阅读与风格采买的书店志,纸本刊物每月1日准时於全台诚品书店免费发刊。每期封面故事讨论一个读者关心的生活与消费的议题,推荐给读者从中外文书籍、杂志、影音或食品文具等多元商品。

线上阅读《提案on the desk》

云端下载《提案on the desk》

《诚品书店eslite bookstore》粉丝专页

Current Issue_反派制造所

Not Just the Villain, But the Voice