大多人提到世界知名艺术家——文森.梵谷(Vincent van Gogh)所遗留下来的记忆,除了色彩鲜艳且浓厚的《星夜》、多幅向日葵作品外,对於艺术家本人的事蹟,几乎早已被割下耳朵这件骇人的事蹟所覆盖。

不过,跳脱艺术家,身为「人」的梵谷人生比我们想像的还要丰富许多,2014年,日本漫画家穗积便曾以梵谷的真实生平作为考据,融合自身的想像,绘制出以梵谷弟弟西奥为主要叙述者的漫画作品——《再见了,魔法师》(さよならソルシエ),当中所呈现的梵谷是一位有些憨厚老实的男人。

不过真实史实上,梵谷的性格究竟如何?他又是如何面对这个世界?蔡秉叡透过长久的研究,收集并整理梵谷书写的信件,从这些遗留下来的只字片语中,我们彷佛可以重新刻划梵谷鲜活的灵魂,跳脱作品认识梵谷这位伟大,同时热爱世界的艺术家。

{本文经授权转载秀威资讯出版社,首图由秀威资讯出版社提供}

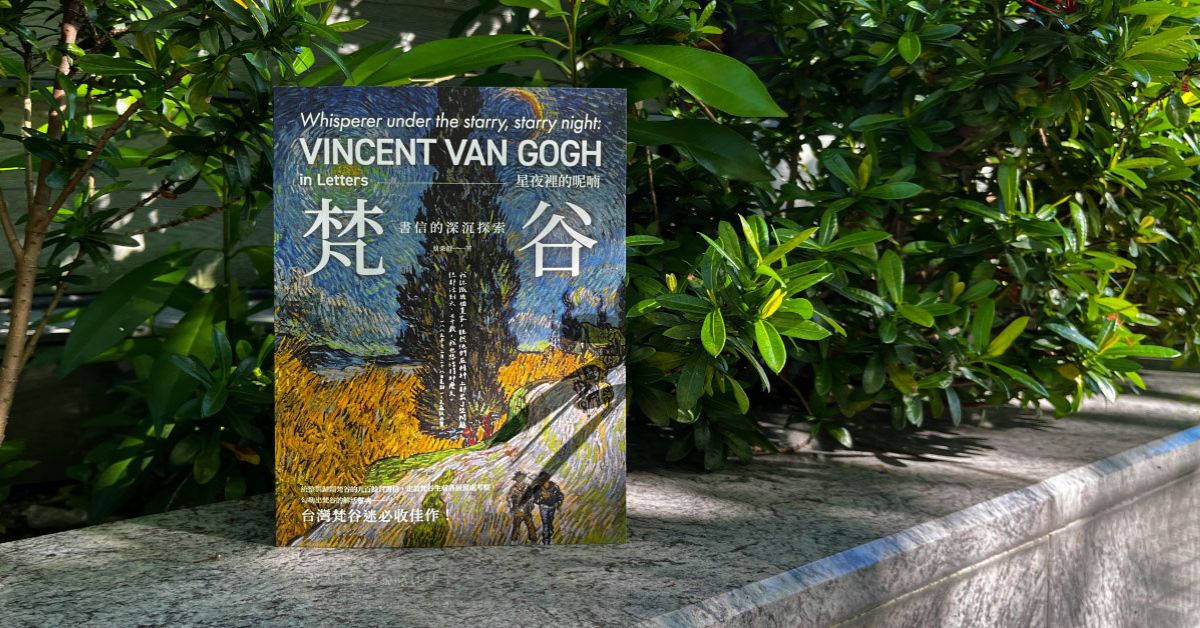

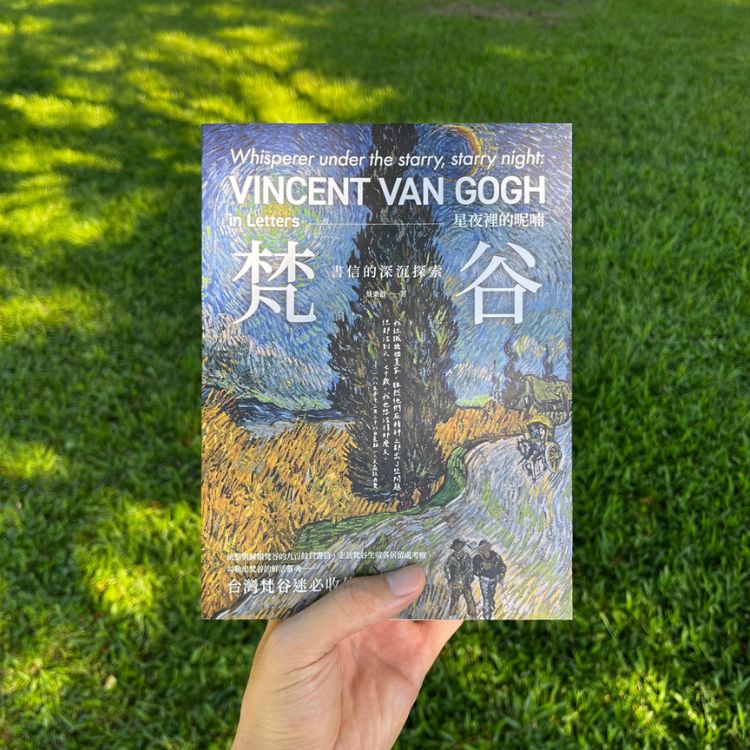

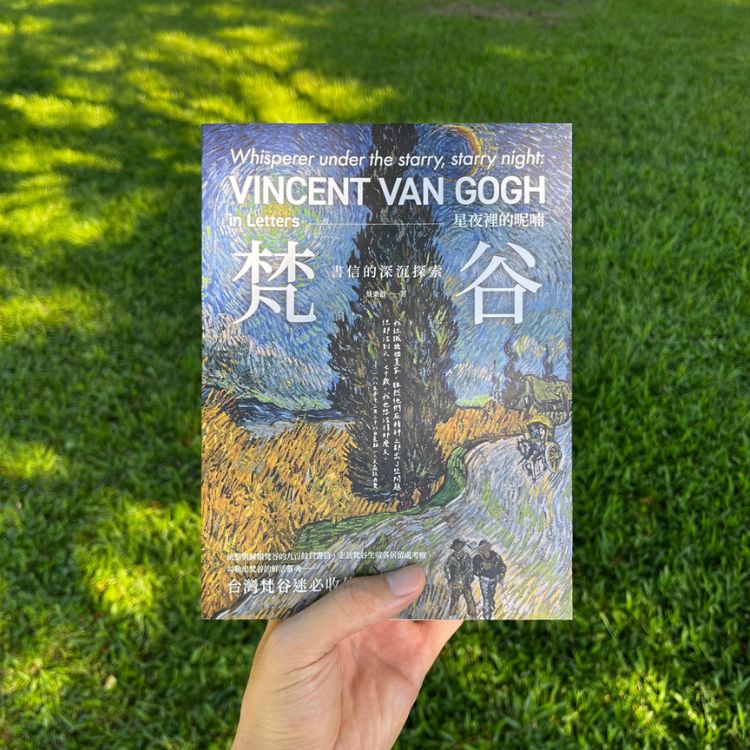

▌台湾梵谷迷必收!

本书收集多达九百多封艺术家梵谷生前所遗留下来的信件,从信件中可以了解不同层面的梵谷。

让读者在欣赏梵谷的作品时,也能感受他内心多元的丰富世界。

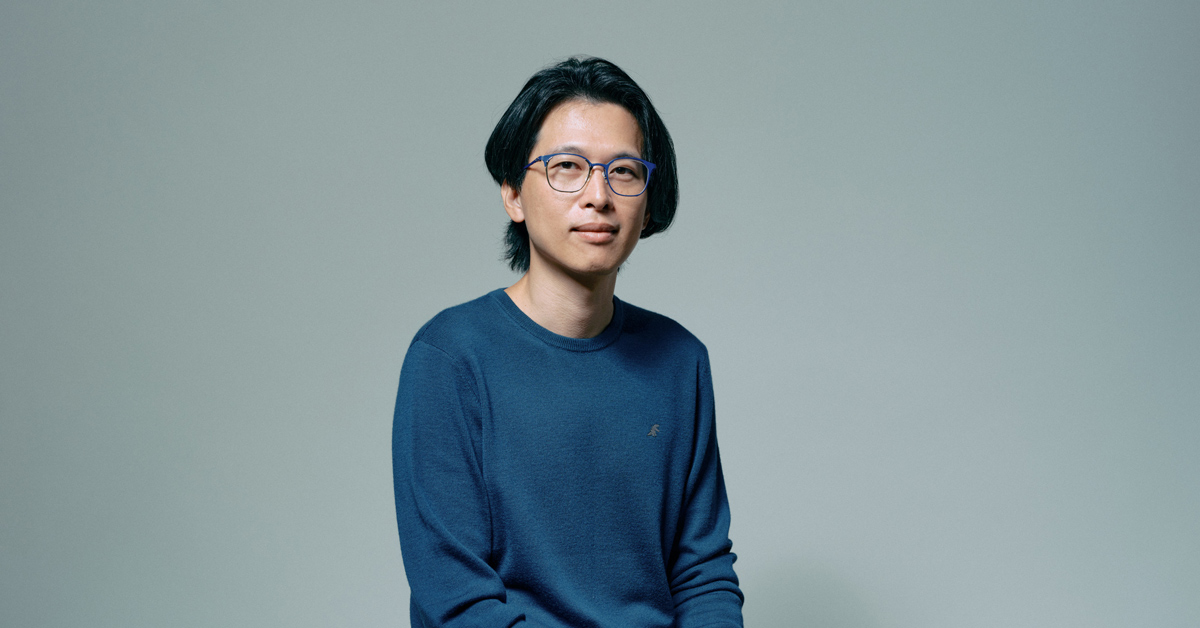

▊作者

蔡秉叡

现任教於国立高雄科技大学全球运筹发展中心,历来屡应邀至各级机关学校、图书馆或社团开办文化讲座课程,是活跃於南部地区各大专院校,广受学子、听众好评的研究者与讲者。

主要研究方向为西方19世纪社会文化及艺术史,授课领域为「世界文化遗产」、「西方艺术文化史」、「世界博物馆导览」与「近代西方文化与文明」等专题课程。

作为凡人文森.梵谷的不同样貌

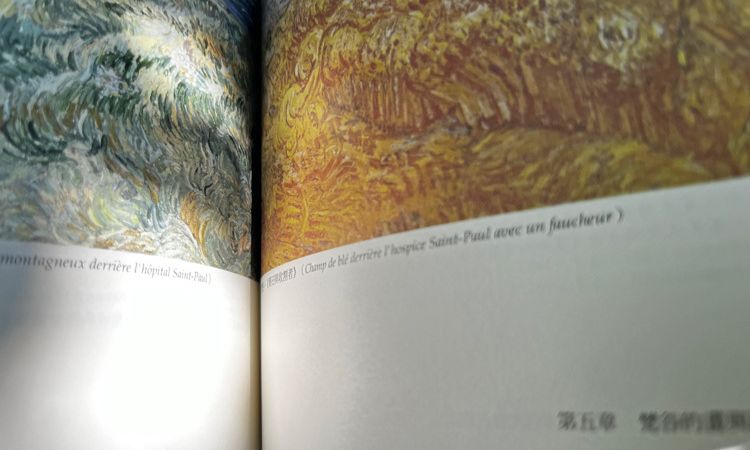

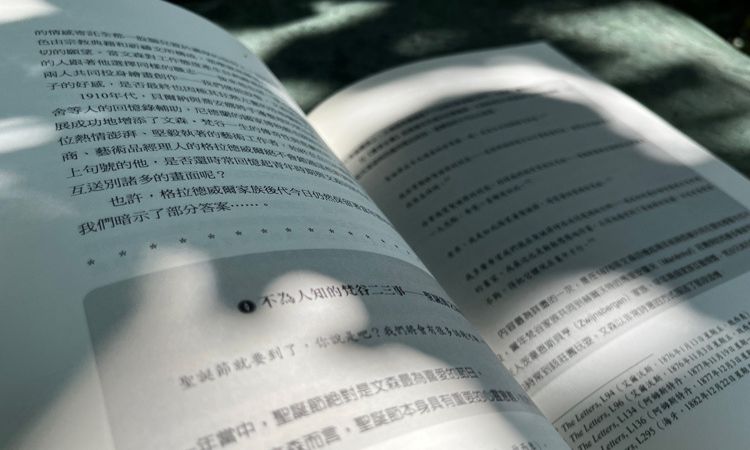

图片来源:秀威资讯出版社提供

图片来源:秀威资讯出版社提供

在艺术史的长河里,很少能有艺术家像文森.梵谷(Vincent van Gogh,1853-1890)一般,总是牵动着世人的目光。他带有悲壮性质的短暂人生被翻拍成无数影视作品,他笔下耀眼并蕴含坚韧生命力的作品被剖析并书写为无数文字着作,百余年来不同世代的各个族群莫不为之动容。作为一位深具才华的艺术家、作为一种独一无二的绘画风格,说梵谷是世界最知名、最具有辨识度的画家也不为过。

那麽,作为一个儿子、兄弟、友人、同事,真实地生活在这个世界上的文森呢?

图片来源:秀威资讯出版社提供

图片来源:秀威资讯出版社提供

蔡秉叡对梵谷的认识是从文字开始的。他本来不懂梵谷的画,对这个人也没有兴趣,直到读了余光中翻译的《梵谷传》(Lust for Life),才忽然被梵谷的一生吸引,自己的人生轨迹也因此改变。他彷佛陷入了梵谷狂热的成瘾者,竭尽全力蒐罗并阅读与梵谷有关的着作,然而不论怎麽找,他都找不到梵谷自己的声音——这些着作,几乎全都是从後人的角度直接剖析画作。梵谷用的黄色是解说者口中的黄色吗?梵谷的麦田是画评笔下的麦田吗?有没有可能,我们看到的论述,只是梵谷版本「蓝色窗帘」?

「我开始好奇,梵谷真的是这麽想的吗?我可以从哪里找到梵谷的真实想法?」从这个问题出发,蔡秉叡投身梵谷书信和家庭档案的研究,并且在二○一五年出版了第一本相关着作:《直到我死去的那一天:梵谷最後的亲笔信》。

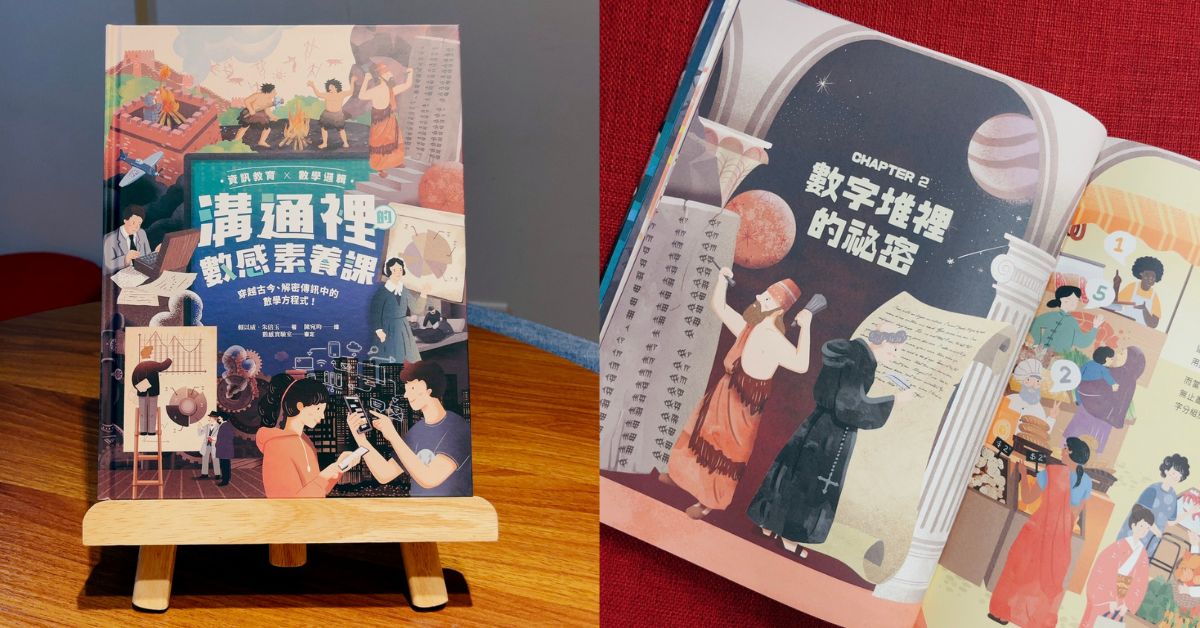

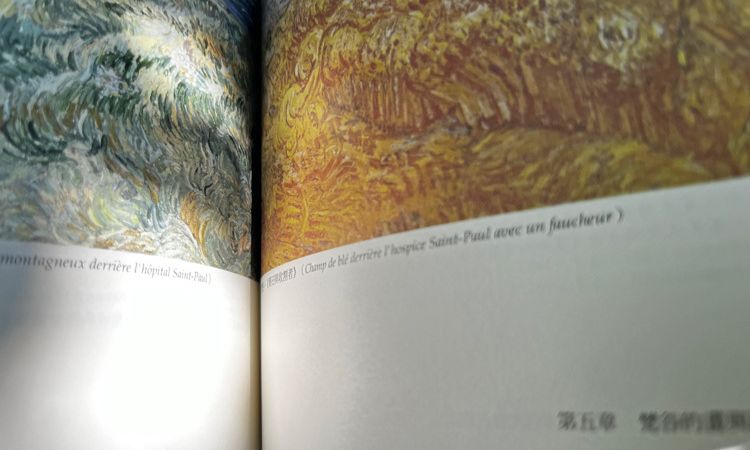

▌穿越世代,看见经典名画

图片来源:秀威资讯出版社提供

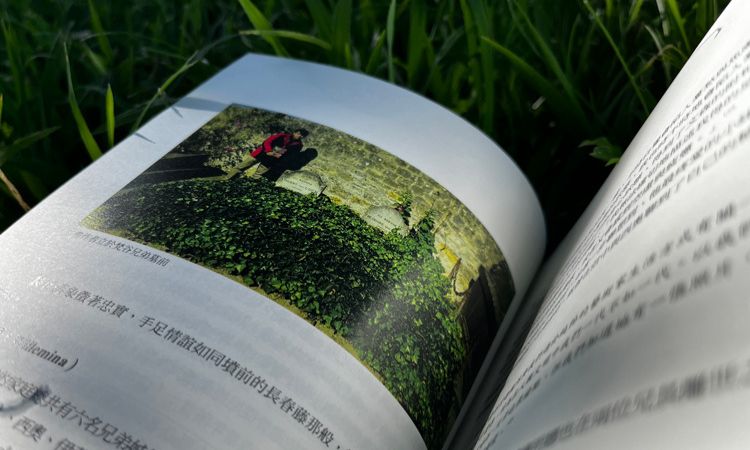

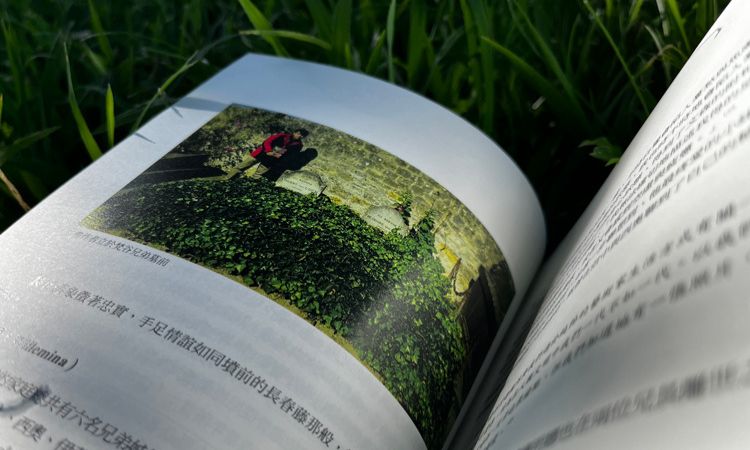

然而他仍不满足。十年来,这些书信、档案一路引着他追寻梵谷的脚步:读梵谷嗜读的文学作品;走访梵谷参观过的每一间博物馆/美术馆;他站在梵谷追爱的表姊家门口,还有梵谷家族长辈友人旧居门口那棵树下,和当时的梵谷看同样的风景;他实地踏查梵谷居住过的每一个地方,对照沿途的景色,找到了梵谷在信中自己用文字描述的画作详细构图;他带着自己写的书,来到梵谷兄弟的墓前,哭得像个痛失挚友的可怜人。

图片来源:秀威资讯出版社提供

然而他仍不满足。十年来,这些书信、档案一路引着他追寻梵谷的脚步:读梵谷嗜读的文学作品;走访梵谷参观过的每一间博物馆/美术馆;他站在梵谷追爱的表姊家门口,还有梵谷家族长辈友人旧居门口那棵树下,和当时的梵谷看同样的风景;他实地踏查梵谷居住过的每一个地方,对照沿途的景色,找到了梵谷在信中自己用文字描述的画作详细构图;他带着自己写的书,来到梵谷兄弟的墓前,哭得像个痛失挚友的可怜人。

这同时也是今年三十七岁的我,认识活到三十七岁的文森的日子。

图片来源:秀威资讯出版社提供

图片来源:秀威资讯出版社提供

我个人原先对梵谷的认识,也不比读到《梵谷传》以前的蔡秉叡老师要多。和他不一样的是,他从文字,而我是从音乐——唐.麦克林(Don McLean)的〈梵谷之歌〉(Vincent),爱尔兰男歌手罗南(Ronan Keating)翻唱的版本。

大学的时候有个学期体育课我选了高尔夫,每次上课全班都要集体搭游览车去高尔夫练习场。在路程上,因为怕晕车,我不太跟同学聊天,通常是自己坐着听音乐。罗南是我国中时候就听的歌手,当时他翻唱〈梵谷之歌〉作主打的那张专辑刚出不久,我在耳机里反覆轮播,听着「This world was never meant for one as beautiful as you」,心想,「文森」,虽然我不能完全看懂你的画,对你的生平也知之甚少,但我希望你知道,百余年後的世界有人深深地为你惋惜。不过也就这样了,我并未更进一步地去探究,对「文森」其人,也就停留在泛泛的印象。

真诚热爱世界的文森.梵谷

图片来源:秀威资讯出版社提供

图片来源:秀威资讯出版社提供

读到《星夜里的呢喃》的初稿,我才真正知道自己错过了多少。书中,蔡秉叡老师不以时间序为主轴,而是以五大主题来统整、分类梵谷书信内容,乍看对於认识梵谷好像是一种「进阶版」,实际上则是在每个人脑袋里既定的那个梵谷骨架上,从不同的面向一点一点增添血肉,从而呈现出一个鲜活的、曾经真实地在十九世纪下半叶活了三十七年的,不太普通的普通人——

图片来源:秀威资讯出版社提供

图片来源:秀威资讯出版社提供

他彷佛大家身边的某位友人,有自己锺爱的作家,会书虫一般读遍他的作品,并且强烈推荐给亲友;

他有自己欣赏的画家,会像个小粉丝一样等在画室的门口,期待与偶像不期而遇;

他有志同道合的艺术夥伴,但也时常跟人家吵架甚至闹翻决裂;

他和弟弟有共同的理想,兄弟齐力朝着未来迈进;

他谈过几次失败的恋爱,也当过几次恐怖的追求者;

他关心社会,会评断当代政治人物,发表对时事的看法;

他很擅长徒步长途旅行,在摄影技术不普及的年代,会把旅途中的所见所感,用笔画下、写下,与弟弟分享;

他执着於创作,乐於将自己的整个生命都奉献给绘画;

他写信告诉弟弟,他认识几个画家,虽然在精神上都出了些问题,但都活到六、七十岁,他,也想活得那麽久。

图片来源:秀威资讯出版社提供

图片来源:秀威资讯出版社提供

——他虽然精神上受困於疾病,却仍然迷恋着自然,热爱着创作,对文学、美学、政治、历史有自己的见解,在世界不爱他的时候,仍然真切地爱着世界。

那不是我们透过纸张(画作、艺术课本、相关着作)认识的那位「生前没人瞧得起,死後没人买得起」的画家梵谷,而是即便在状态最差的时候,依旧真诚地面对世界的鲜活灵魂——文森。

图片来源:秀威资讯出版社提供

图片来源:秀威资讯出版社提供

May you listen now.

▌更多名画的趣味转译