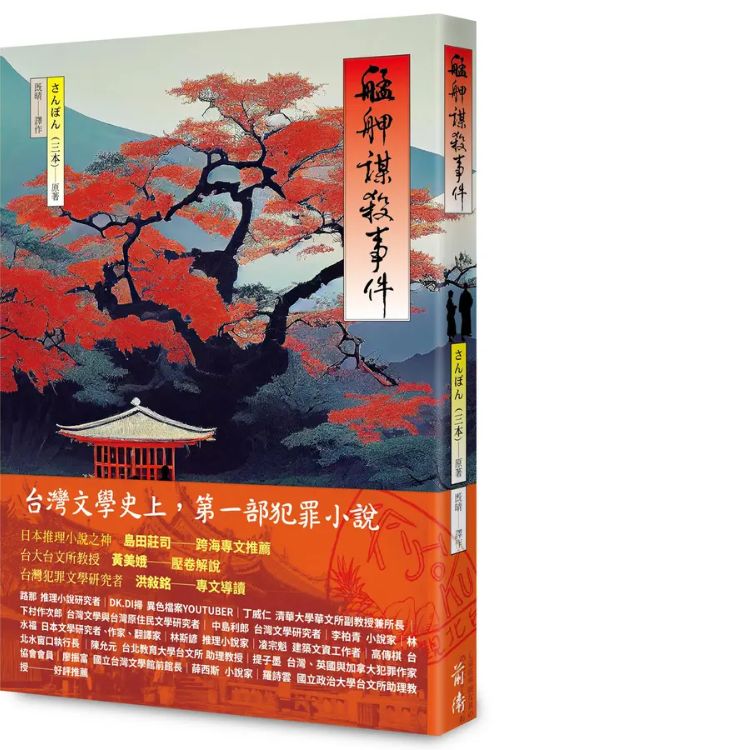

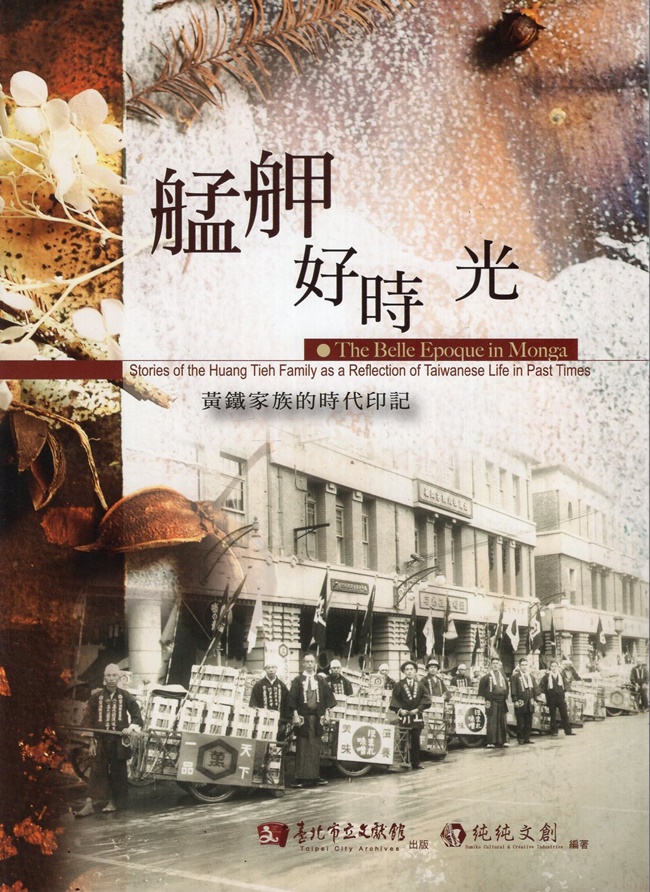

随着2023、24年由三本(さんぽん)於报刊上连载的推理小说《艋舺谋杀事件》、还有刑案实录《苗栗小使命案》的出版,让更多读者了解,原来台湾推理小说的源头从1898年就早已存在,只是长期下来被人所遗忘,如今随着日文被翻译并且出版,使读者得以认识这些被埋藏已久的推理小说佳作。

在追溯、探询的过程中,也发现早期推理小说在谜团处理,看待当时的人文风光皆存在着该时期的凝视视角和观点,这也让《艋舺谋杀事件》不只是解谜的推理小说,而是涵盖更多可以探讨的面向。

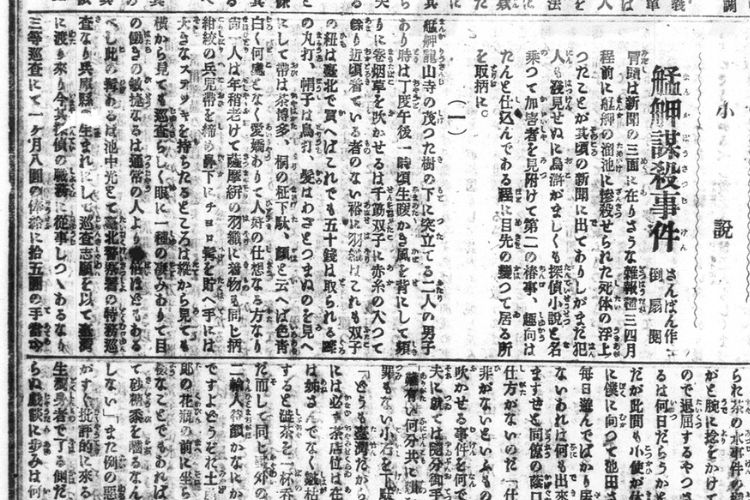

《艋舺谋杀事件》的灵感来源是透过作者三本於报纸社会版面阅读到的一则悬案作为起头,并向下延伸成一篇长篇的连载推理小说。虽然最後结局仍遗留下许多伏笔还有未解开的谜底,不过仍在台湾推理小说的发展脉络留下重要的里程碑。

{本文经授权转载自Openbook阅读志,首图由Openbook阅读志提供}

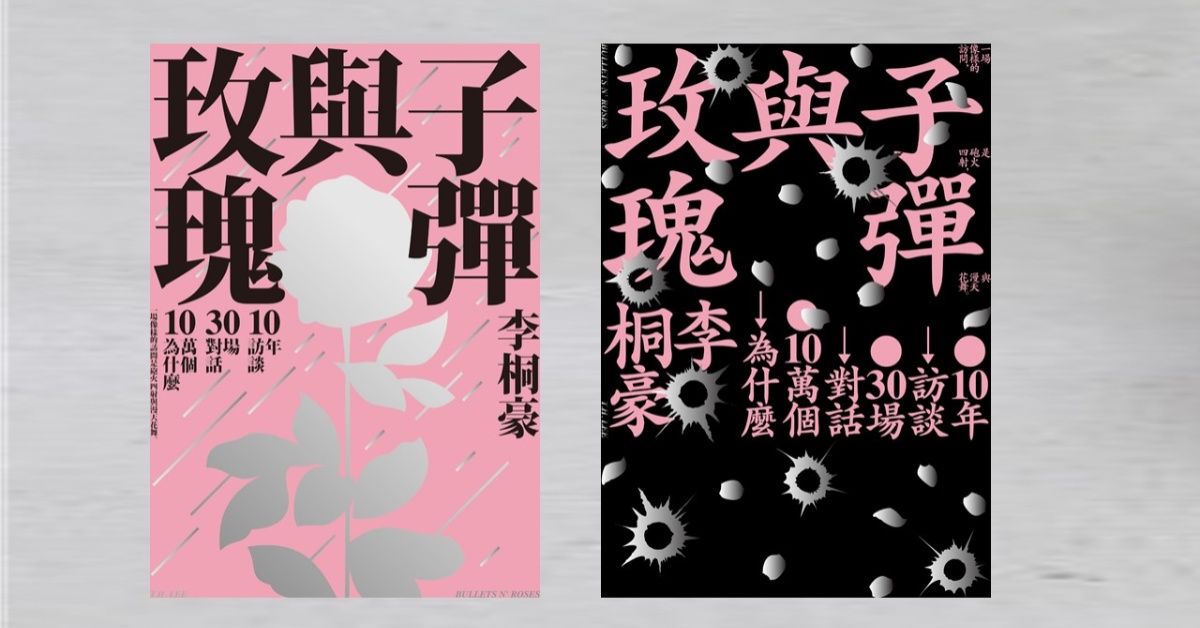

《艋舺谋杀事件》从不同视角,观看台湾多面性

图片来源:Openbook阅读志

图片来源:Openbook阅读志

3月初接到既晴的联系,得知他已完成三本(さんぽん)《艋舺谋杀事件》一文的翻译,兴奋之余,也觉得有点超现实——多年以来的期待,竟然就这样成真了?!

为什麽如此兴奋,又有着这样的感慨呢?因为2006年我进入台大台文所就读硕士班,在黄美娥老师的课程中,惊讶地发现原来台湾战前就有着丰富且鲜明的通俗小说传统。这个传统既有台湾人在中国文化影响下固有的书写形式,也有受西方思潮与日本殖民者夹带而来的新旧传统之创新,每每令人感到惊喜万分。伴随着对战前台湾文学的了解加深,才後知後觉地发现,不只汉文,战前的台湾日文小说同样是精彩绝伦的故事宝库。

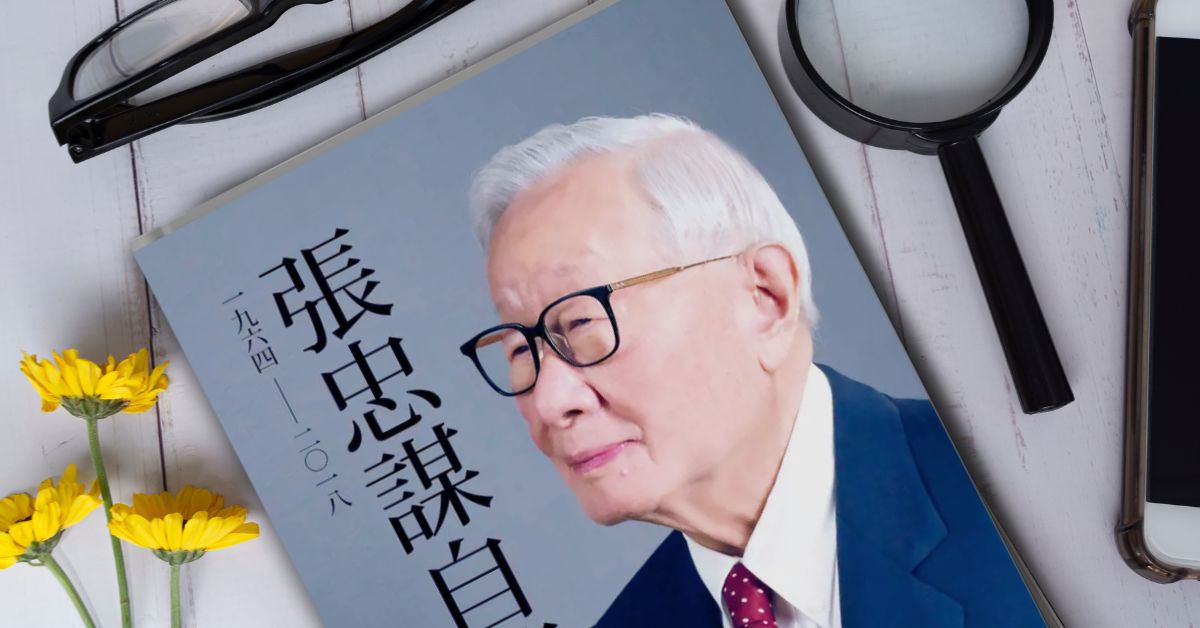

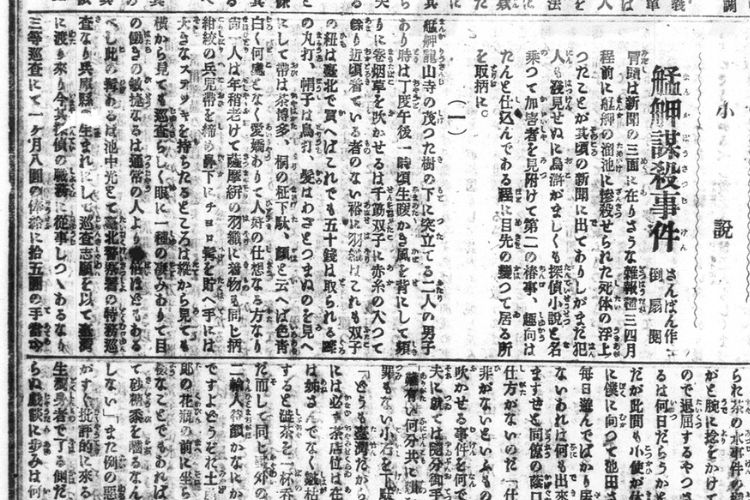

三本的《艋舺谋杀事件》是1898年发表於《台湾新报》上的作品,共计连载54回,目前仅存53回。《台湾新报》创立於1896年的台北,是日本领台初期即创设的新式报刊。截至目前为止,这是研究者找到在台湾发表的最早一篇推理小说——尽管当时大多数的台湾人仍不懂日文。《艋舺谋杀事件》的预设读者,是来到台湾的日籍殖民者们。但它的存在,无疑揭示了台湾推理小说史并非如80、90年代所以为的「台湾推理乃战後才诞生」,而是早在战前便已拥有相当宽广且复杂的面貌。

这样的事情,怎麽能只有我知道呢?!此後,我便透过演讲邀约,致力於台湾战前推理小说史的推广。2020年《CCC创作集》的专栏邀约,与2021年台湾文学基地的「抵达另一个谜:台湾推理一二三」特展策划,是较能系统性地介绍此一领域的机会。

顺道一提,特展「台湾推理一二三」的题名缘由,即是由《艋舺谋杀事件》於报上发表至展览当时,恰恰好是123年的历史。在这123年中,汉文与日文、传统与现代的四维交混,开展了混杂而绚烂的风景。

策展与写作时的期盼,宇宙以一种我意想不到的方式回应了,那便是既晴这次的策划与翻译出版──我很惊喜地从既晴那边得知,他是因为我的介绍,得知了这批作品,才有了後续的翻译与出版计画。

▌更多推理小说书单推荐

《艋舺谋杀事件》成熟精炼的写作笔法

图片来源:Openbook阅读志

图片来源:Openbook阅读志

《艋舺谋杀事件》的故事,讲述记者花野艳雄与巡查池中光,误打误撞地发现龙山寺池中漂浮着的屍体,进而展开一系列侦查,最终破案的故事。由今日的眼光来看,本作令人惊艳之处或许不在推理情节的设计,而在於对当时台北城的描绘。尽管诡计相对朴实,巧合之处不少,然而其形态之成熟,确实已然令人感到讶异。究其因,则须回到台湾受日本殖民的大历史背景。

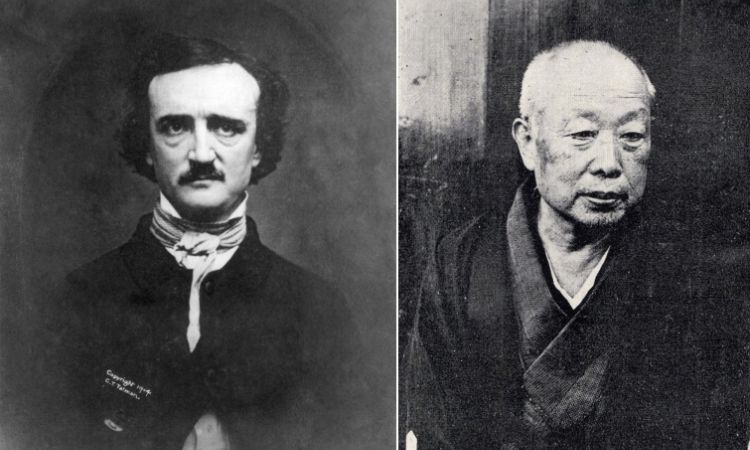

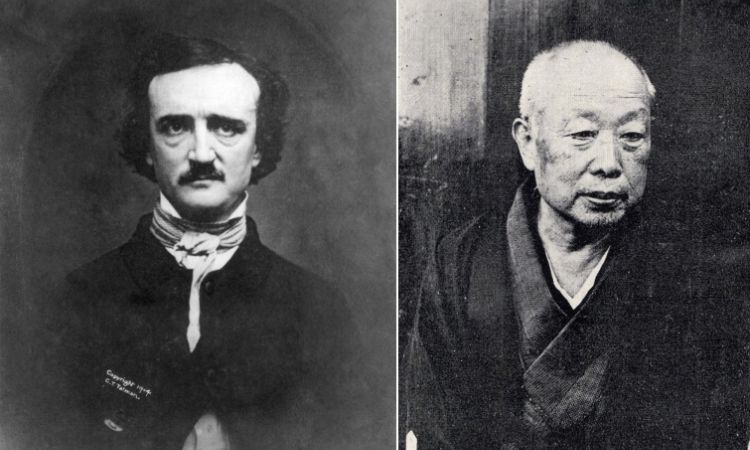

回顾现代推侦犯小说的型态,普遍认为奠基於爱伦坡(Edgar Allan Poe)於1841年发表的〈莫尔格街凶杀案〉。这篇小说於1886年由飨庭篁村翻译成日文,在《读卖新闻》上连载。换言之,早在台湾进入日本版图的十年前,日本人便已透过翻译、译写与自创等形式展开了相关文类的实践,逐步拓展了日本推侦犯小说之领域。《艋舺谋杀事件》上承此一脉络,故而在创作上便显得挥洒自如。

爱伦坡(左)〈莫尔格街凶杀案〉由飨庭篁村翻译为日文,尽管《艋舺谋杀事件》背後上承的文学传统可回推至日本推侦犯小说史的脉络之中,但这并不代表它就无法被视为台湾推侦犯小说史中的重要环节,也不表示两者间因此有着从属性的关联──不同的切入角度,自然会有不同的观察重点。若以台湾为本位,则《艋舺谋杀事件》实际上标示着在台日人的犯罪小说创作之滥觞,而其书写与情节,不消说,折射了当时在台日人此一族群如何观看台湾这块土地,与早他们一步定居其上的人民。

《艋舺谋杀事件》融合历史真实人物,定义自我认同的不同界线

图片来源:Openbook阅读志

图片来源:Openbook阅读志

如前所述,今日回头看《艋舺谋杀事件》,其引人之处或许更在於对当时台北城的书写。小说中可以非常明确地看到,殖民者的视角是如何观看台湾这块土地与住居其上的汉人——既觉得「土人」需教化,又总是担忧着「他们」的桀骜不驯。日本殖民台湾与欧洲殖民亚非,最大的差异之一或许便是在殖民者与被殖民者的外观差异上。尽管透过身形、语言与习惯等仍可大致掌握,但透过金钱与学习,这些差异都可以被减到最低。因此,本作核心的「身份之谜」,在一定程度上或许也反映了殖民者的焦虑:死者是日本人?是中国人?是台湾人?身份的差异是否会影响侦查者的判断?小说不时弥漫着此类微妙的氛围。

然而,以推侦犯小说最喜标榜的「科学精神」而言,理想上,其侦查应不受身份、种族、性别、阶级等外在因素干扰。於是小说最後安排「土匪头之子」协助侦查的桥段,实展露了殖民者自诩与旧的清国政府之差异。然而,殖民政府真如殖民者所描绘的勿枉勿纵吗?实际上,即便是亲政府的《台湾日日新报》上,亦可见到记者因政府吃案而发出的不平之鸣。因此,在读《艋舺谋杀事件》一书时,作者本身内建的政治/殖民立场,仍是读者需审慎以待的一环。

小说中最显着的诠释差异,或许便在於「土匪」陈秋菊了。陈秋菊是历史上真实存在的人物,生於1855年,卒於1922年,是今日新北市深坑(旧名文山堡乌月庄)人。清代时,他是林朝栋底下的将领。1883年的中法战役中,他於基隆一役有功,获四品武官,顶戴双花蓝翎,加赐都司。并曾任深坑一地的总理。

1894年,时逢割让,陈秋菊奉巡抚唐景崧之令,率义勇以备边警。乙未战争时,他以武力力抗日本军。其後曾联合其他义军首领包围台北城,亦曾进攻大稻埕。当时的陈秋菊骑着一匹白马,此形象深入人心,自此以後被称为「白马将军」。

这样的形象,是不是与我们心目中的「土匪」相去甚远呢?与其说陈秋菊是土匪,倒不如说他是不服割让且握有军事势力的地方头人。无法剿灭陈秋菊的日本政府,在儿玉源太郎上台後,改采怀柔政策。双拳难敌四手的陈秋菊,最终在樟脑开采与制作权的优渥条件下率众归顺,时为1897年。

由其逝世新闻中可以得知,陈秋菊在断发令後仍「垂辫自若,以至考终」。其至死仍留辫发的行为,被当时的汉文部记者赞为「可以知其志之有在矣」。民族气节之外,陈秋菊竟能违抗总督府官令——鹿港文人洪弃生为保留辫发拒不上街,但却遭日本官宪闯入家中强制剪去——亦可见其人的影响力。

即便儿玉源太郎成功地化干戈为玉帛,但三本显然认为长年反抗日军,且在台北盆地边缘拥有豪宅的陈秋菊,是非常适合的反派形象。这其间是否存有因陈秋菊抗日而来的旧怨,抑或单纯是以殖民之眼所挑选出来的剧情需要(毕竟陈秋菊长年占据刊头,是日人相当熟悉的台人领袖),仍有待进一步的研究与厘清。至於秋菊之子秋鸿,则纯属杜撰。首先,由父子名均有「秋」字来看,此一命名方式即属日式风格。中式命名有所谓「避讳」一说,卑亲属使用尊亲属名讳自称乃大忌,「秋鸿」这个人物,显然不可能为真。

《艋舺谋杀事件》展现虚构推理小说的魅力

阅读一本书,总是不只一种方式。有类型小说式的阅读、历史式的阅读、後殖民式的阅读……观点的发展、观点间的相异与相斥,正是我们如何可以更深入理解文本的关键之钥。然而在此也必须指出,由於《艋舺谋杀事件》系报刊连载之作,版面并非全数保留,而是有所阙漏,若以学术角度观之,在出版时理应尽量保持原作样貌,以确保最大程度的正确性。然而,既晴并非学术界人士,其翻译与出版的初心,亦在於小说的故事性令人惊艳。

为了维持故事性的完整,以使极少接触此类作品的一般读者能有良好的阅读体验,既晴耗费了相当的心力修整原文章节,乃至以本身小说家的功力,为其阙漏之处补全,将小说做了相当程度的修整,以尽量靠近现代读者的阅读经验。这样的调整,其初衷是在文献与商业性之间求取平衡,因此小说最末也附上修改细目以供参考。话说回来,其他「不能只有我看到!」的日治时期台湾推理故事其实还不少,期盼更多的故事如《艋舺谋杀事件》般,有再度为台湾读者认识的机会。

{本文经授权转载自书评》台湾最早的推理小说:令人百感交集的《艋舺谋杀事件》}

【2025 暑期阅读特企 Summer Reading】带你在炎炎夏日中追寻真相的各种可能

多位创作者精心布局的玄机巧妙地融入创作之中,在层层交叠的谜底中隐藏角色、创作者真实的心声,身为侦探的读者们,透过阅读细细抽丝剥茧,探询真相背後的秘密。

2025年的Summer Reading融合冒险元素,阅读如同展开一场刺激的旅途,以书籍作为指南针,在炎炎夏日中,踏上一场属於自我的追逐之旅。

▌阅读台湾早期的推理小说

本书发表於《台湾新报》的连载小说,同时也可以说是台湾第一部推理小说。

书中藉由社会版面的悬案展开,透过记者与巡警的组合,共同破解龙山寺水池案件中凶杀命案的秘密真相。

本书中三本以趋近写实的笔法、精密的科学根据,将犯案过程细腻描绘的悬念之作。

▌更多精彩推理小说推荐