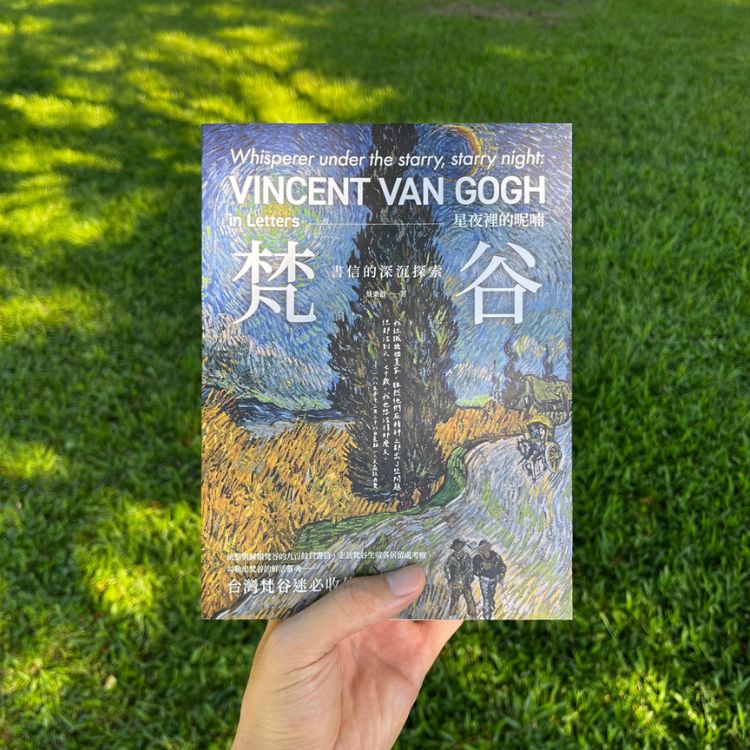

大多人提到世界知名藝術家——文森.梵谷(Vincent van Gogh)所遺留下來的記憶,除了色彩鮮豔且濃厚的《星夜》、多幅向日葵作品外,對於藝術家本人的事蹟,幾乎早已被割下耳朵這件駭人的事蹟所覆蓋。

不過,跳脫藝術家,身為「人」的梵谷人生比我們想像的還要豐富許多,2014年,日本漫畫家穗積便曾以梵谷的真實生平作為考據,融合自身的想像,繪製出以梵谷弟弟西奧為主要敘述者的漫畫作品——《再見了,魔法師》(さよならソルシエ),當中所呈現的梵谷是一位有些憨厚老實的男人。

不過真實史實上,梵谷的性格究竟如何?他又是如何面對這個世界?蔡秉叡透過長久的研究,收集並整理梵谷書寫的信件,從這些遺留下來的隻字片語中,我們彷彿可以重新刻劃梵谷鮮活的靈魂,跳脫作品認識梵谷這位偉大,同時熱愛世界的藝術家。

{本文經授權轉載秀威資訊出版社,首圖由秀威資訊出版社提供}

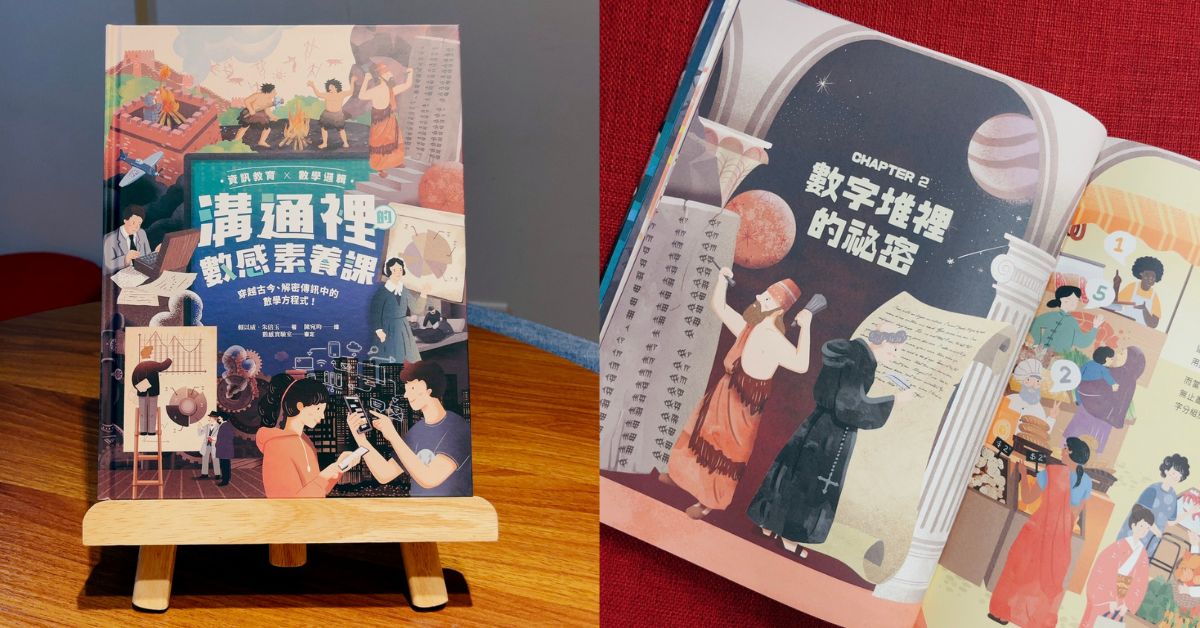

▌台灣梵谷迷必收!

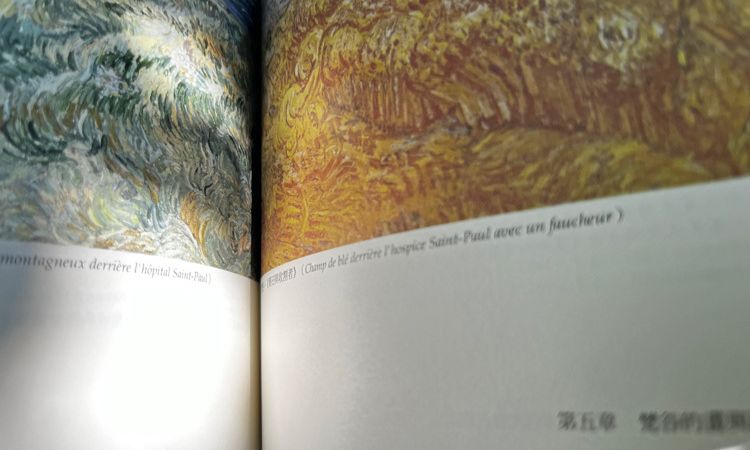

本書收集多達九百多封藝術家梵谷生前所遺留下來的信件,從信件中可以了解不同層面的梵谷。

讓讀者在欣賞梵谷的作品時,也能感受他內心多元的豐富世界。

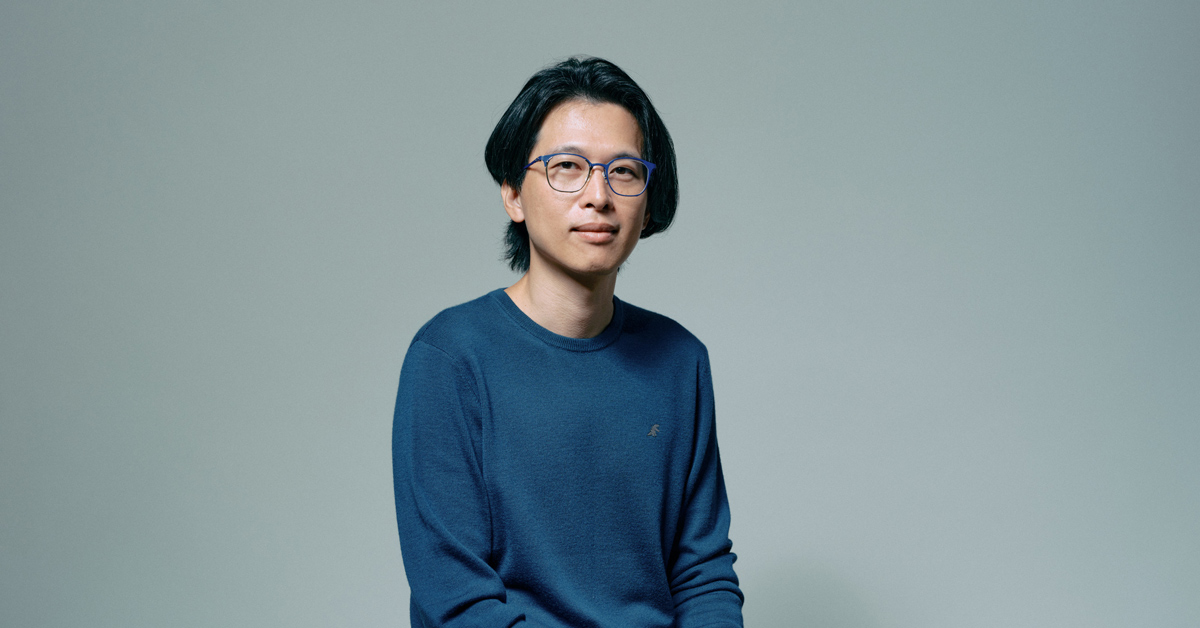

▊作者

蔡秉叡

現任教於國立高雄科技大學全球運籌發展中心,歷來屢應邀至各級機關學校、圖書館或社團開辦文化講座課程,是活躍於南部地區各大專院校,廣受學子、聽眾好評的研究者與講者。

主要研究方向為西方19世紀社會文化及藝術史,授課領域為「世界文化遺產」、「西方藝術文化史」、「世界博物館導覽」與「近代西方文化與文明」等專題課程。

作為凡人文森.梵谷的不同樣貌

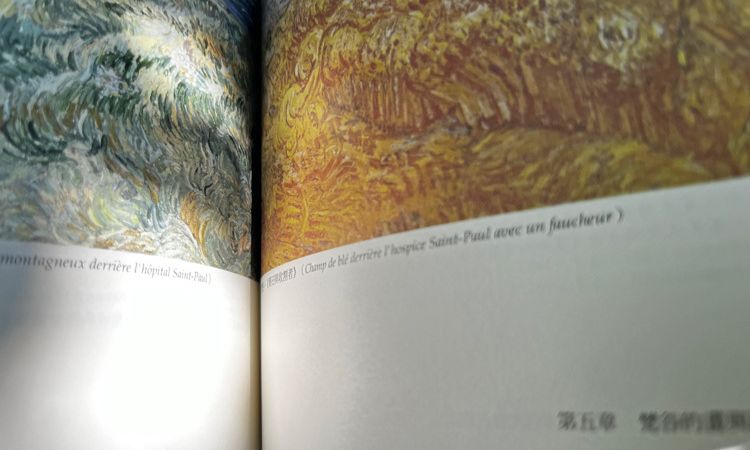

圖片來源:秀威資訊出版社提供

圖片來源:秀威資訊出版社提供

在藝術史的長河裡,很少能有藝術家像文森.梵谷(Vincent van Gogh,1853-1890)一般,總是牽動著世人的目光。他帶有悲壯性質的短暫人生被翻拍成無數影視作品,他筆下耀眼並蘊含堅韌生命力的作品被剖析並書寫為無數文字著作,百餘年來不同世代的各個族群莫不為之動容。作為一位深具才華的藝術家、作為一種獨一無二的繪畫風格,說梵谷是世界最知名、最具有辨識度的畫家也不為過。

那麼,作為一個兒子、兄弟、友人、同事,真實地生活在這個世界上的文森呢?

圖片來源:秀威資訊出版社提供

圖片來源:秀威資訊出版社提供

蔡秉叡對梵谷的認識是從文字開始的。他本來不懂梵谷的畫,對這個人也沒有興趣,直到讀了余光中翻譯的《梵谷傳》(Lust for Life),才忽然被梵谷的一生吸引,自己的人生軌跡也因此改變。他彷彿陷入了梵谷狂熱的成癮者,竭盡全力蒐羅並閱讀與梵谷有關的著作,然而不論怎麼找,他都找不到梵谷自己的聲音——這些著作,幾乎全都是從後人的角度直接剖析畫作。梵谷用的黃色是解說者口中的黃色嗎?梵谷的麥田是畫評筆下的麥田嗎?有沒有可能,我們看到的論述,只是梵谷版本「藍色窗簾」?

「我開始好奇,梵谷真的是這麼想的嗎?我可以從哪裡找到梵谷的真實想法?」從這個問題出發,蔡秉叡投身梵谷書信和家庭檔案的研究,並且在二○一五年出版了第一本相關著作:《直到我死去的那一天:梵谷最後的親筆信》。

▌穿越世代,看見經典名畫

圖片來源:秀威資訊出版社提供

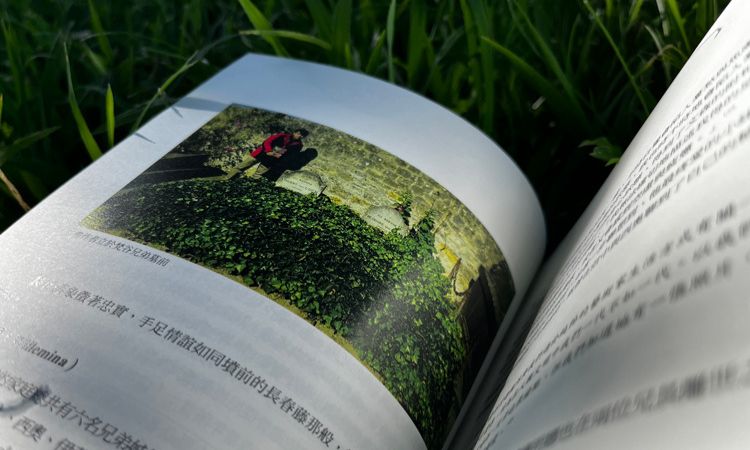

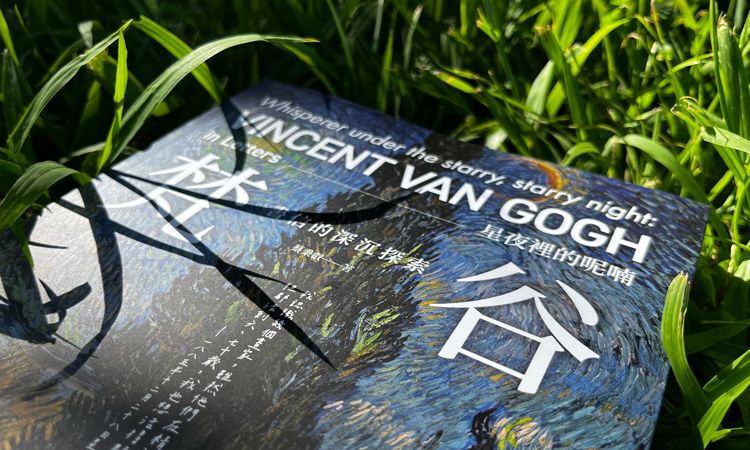

然而他仍不滿足。十年來,這些書信、檔案一路引著他追尋梵谷的腳步:讀梵谷嗜讀的文學作品;走訪梵谷參觀過的每一間博物館/美術館;他站在梵谷追愛的表姊家門口,還有梵谷家族長輩友人舊居門口那棵樹下,和當時的梵谷看同樣的風景;他實地踏查梵谷居住過的每一個地方,對照沿途的景色,找到了梵谷在信中自己用文字描述的畫作詳細構圖;他帶著自己寫的書,來到梵谷兄弟的墓前,哭得像個痛失摯友的可憐人。

圖片來源:秀威資訊出版社提供

然而他仍不滿足。十年來,這些書信、檔案一路引著他追尋梵谷的腳步:讀梵谷嗜讀的文學作品;走訪梵谷參觀過的每一間博物館/美術館;他站在梵谷追愛的表姊家門口,還有梵谷家族長輩友人舊居門口那棵樹下,和當時的梵谷看同樣的風景;他實地踏查梵谷居住過的每一個地方,對照沿途的景色,找到了梵谷在信中自己用文字描述的畫作詳細構圖;他帶著自己寫的書,來到梵谷兄弟的墓前,哭得像個痛失摯友的可憐人。

這同時也是今年三十七歲的我,認識活到三十七歲的文森的日子。

圖片來源:秀威資訊出版社提供

圖片來源:秀威資訊出版社提供

我個人原先對梵谷的認識,也不比讀到《梵谷傳》以前的蔡秉叡老師要多。和他不一樣的是,他從文字,而我是從音樂——唐.麥克林(Don McLean)的〈梵谷之歌〉(Vincent),愛爾蘭男歌手羅南(Ronan Keating)翻唱的版本。

大學的時候有個學期體育課我選了高爾夫,每次上課全班都要集體搭遊覽車去高爾夫練習場。在路程上,因為怕暈車,我不太跟同學聊天,通常是自己坐著聽音樂。羅南是我國中時候就聽的歌手,當時他翻唱〈梵谷之歌〉作主打的那張專輯剛出不久,我在耳機裡反覆輪播,聽著「This world was never meant for one as beautiful as you」,心想,「文森」,雖然我不能完全看懂你的畫,對你的生平也知之甚少,但我希望你知道,百餘年後的世界有人深深地為你惋惜。不過也就這樣了,我並未更進一步地去探究,對「文森」其人,也就停留在泛泛的印象。

真誠熱愛世界的文森.梵谷

圖片來源:秀威資訊出版社提供

圖片來源:秀威資訊出版社提供

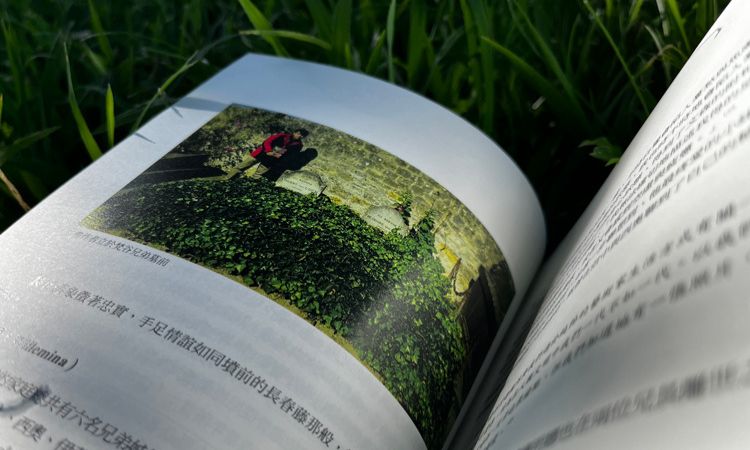

讀到《星夜裡的呢喃》的初稿,我才真正知道自己錯過了多少。書中,蔡秉叡老師不以時間序為主軸,而是以五大主題來統整、分類梵谷書信內容,乍看對於認識梵谷好像是一種「進階版」,實際上則是在每個人腦袋裡既定的那個梵谷骨架上,從不同的面向一點一點增添血肉,從而呈現出一個鮮活的、曾經真實地在十九世紀下半葉活了三十七年的,不太普通的普通人——

圖片來源:秀威資訊出版社提供

圖片來源:秀威資訊出版社提供

他彷彿大家身邊的某位友人,有自己鍾愛的作家,會書蟲一般讀遍他的作品,並且強烈推薦給親友;

他有自己欣賞的畫家,會像個小粉絲一樣等在畫室的門口,期待與偶像不期而遇;

他有志同道合的藝術夥伴,但也時常跟人家吵架甚至鬧翻決裂;

他和弟弟有共同的理想,兄弟齊力朝著未來邁進;

他談過幾次失敗的戀愛,也當過幾次恐怖的追求者;

他關心社會,會評斷當代政治人物,發表對時事的看法;

他很擅長徒步長途旅行,在攝影技術不普及的年代,會把旅途中的所見所感,用筆畫下、寫下,與弟弟分享;

他執著於創作,樂於將自己的整個生命都奉獻給繪畫;

他寫信告訴弟弟,他認識幾個畫家,雖然在精神上都出了些問題,但都活到六、七十歲,他,也想活得那麼久。

圖片來源:秀威資訊出版社提供

圖片來源:秀威資訊出版社提供

——他雖然精神上受困於疾病,卻仍然迷戀著自然,熱愛著創作,對文學、美學、政治、歷史有自己的見解,在世界不愛他的時候,仍然真切地愛著世界。

那不是我們透過紙張(畫作、藝術課本、相關著作)認識的那位「生前沒人瞧得起,死後沒人買得起」的畫家梵谷,而是即便在狀態最差的時候,依舊真誠地面對世界的鮮活靈魂——文森。

圖片來源:秀威資訊出版社提供

圖片來源:秀威資訊出版社提供

May you listen now.

✦

▌更多名畫的趣味轉譯