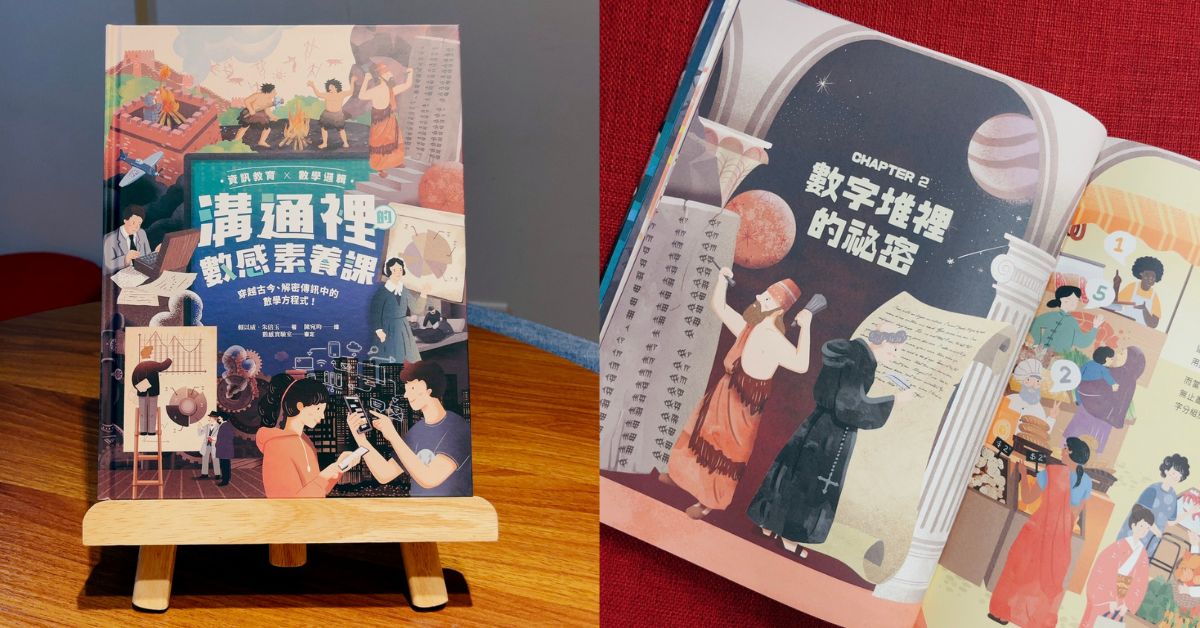

对於很多学生或是成年人来说,以前在学校场域中最不擅长的科目是数学。面对黑板上密密麻麻的数学公式、艰难的运算过程,让许多人感到一个头两个大,所以只要碰到数学相关的问题就会下意识躲避。

不过实际上,数学其实时常应用於我们的日常生活中,从古时候到现在,人们所运用的智慧,很常与数学形成连结。例如:棒球捕手需要利用巧妙组合,才能在瞬息万变的球场对决里立刻打出暗号?而无线通讯以及手机讯号要如何即时传递与沟通?以及过去战争时,如何传送军令、保密防谍,演变出变化多端的密码成功不让敌方发现?从古至今皆透过不同方式传递讯息进行沟通,而这些都与数学习习相关。

Q1:为什麽老师会选择以「沟通」作为本书切入数学素养的主题?书中从手势、图像、表格、密码谈起,像是在说「如何用数字来理解和表达世界」——这样的切入和课本里教的数学很不一样,这背後老师希望孩子学会的是什麽?

图片来源:亲子天下提供

A1:据说,当初书名「沟通」还被误会是讲人与人之间的沟通技巧,沟通方式吗?我初次听到这个说法觉得很有趣,因为我完全没有想到这个面向。但认真思考了一下後发现的确可能会造成这样的误会当初我会设定这个主题,其实是因为我的研究领域是通信,例如手机、Wi-Fi怎麽传讯号。别以为这好像很复杂,相较於前面提到的人与人沟通,机器之间的沟通,信号传输要单纯许多。我们只在意如何用最少的成本,传递最多的资讯,如何「衡量」资讯量,如何避免传输时信号被错误的解码。

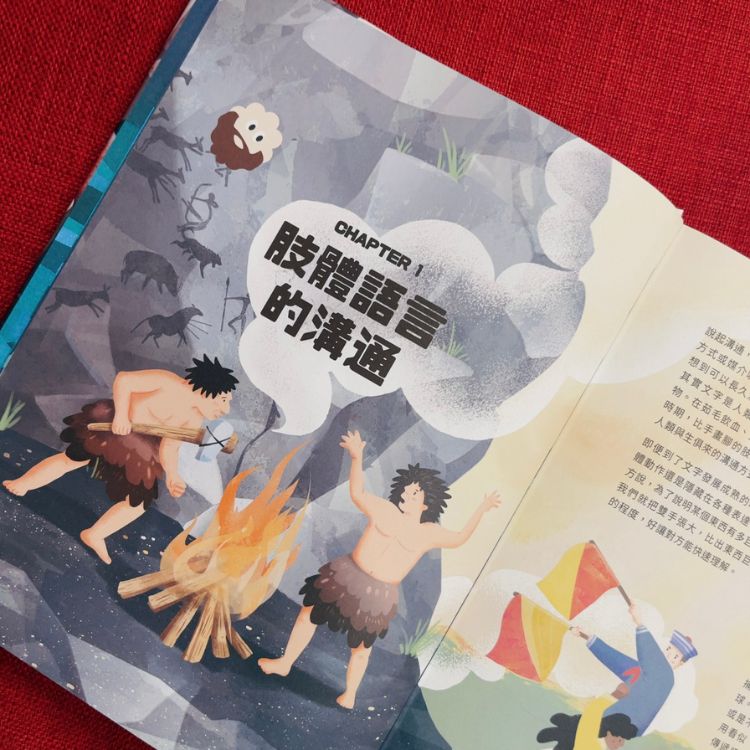

我第一次开课时,也因为想要把通信讲得更深入浅出,去查了一些史料,发现原来在电机资讯时代,最古老的烽火台,就是一种通信技术。棒球的手势、船只的旗语等等也都是通信。而且原理惊人地相似。

图片来源:亲子天下提供

这些都需要精密的计算,都需要数学。既然沟通(再说一次,不是沟通技巧的那种沟通)是人与人互动无时无刻都会发生的事情,那就是最适合作为数学科普的题材了。

那至於希望孩子们学会什麽,我猜他们会记得某些特别有趣(因人而异)的点,例如密码棒,凯萨密码,或是交通手势,摩斯密码等等。但我最希望的是能点燃他们对知识的好奇心,如果他们能在读完後跟父母分享某个主题,或是借手机来查资料。那就是最棒的了。

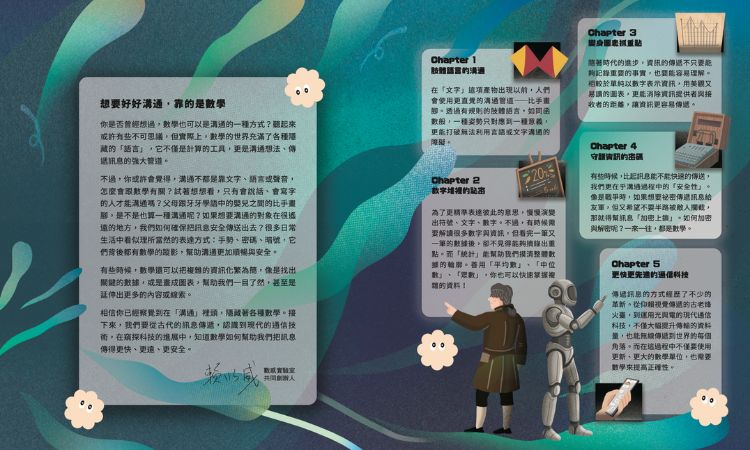

▌更多数学逻辑小知识

图片来源:亲子天下提供

A2:求学时段老实说没有。那时候我是个忙着学习如何做研究,还没有余裕去品味科技史、数学史得乐趣。而整本书里我最喜欢的是摩斯的故事,第一是我觉得从画家跨领域变成工程师,这个也跨得太远。转职背後「因为不想让任何一个人在因为通信延迟,错过与挚爱告别的机会」这段原因,更是让我第一次看到时,就差点落泪(虽然他後来再婚了,但我们不要太苛责人家)。我很喜欢这种因为小小的个人因素,放在时代洪流毫不起眼,但因为当事者的深刻情感,驱动了他做某些事,进而撼动、改变了整个世界。

图片来源:亲子天下提供

不过後来我也发现,其实许多科学家、数学家,既然能在科学史上留下名字,必然有他独特的人格之处。但过去我们在学习时都比较看到他们完美、知性的那面。如果有机会去挖掘他们的人性面、故事,其实都非常精彩。每个人只要每天写写自己的生活故事,其丰富有趣吸引的程度,应该都是百万等级的大网红。

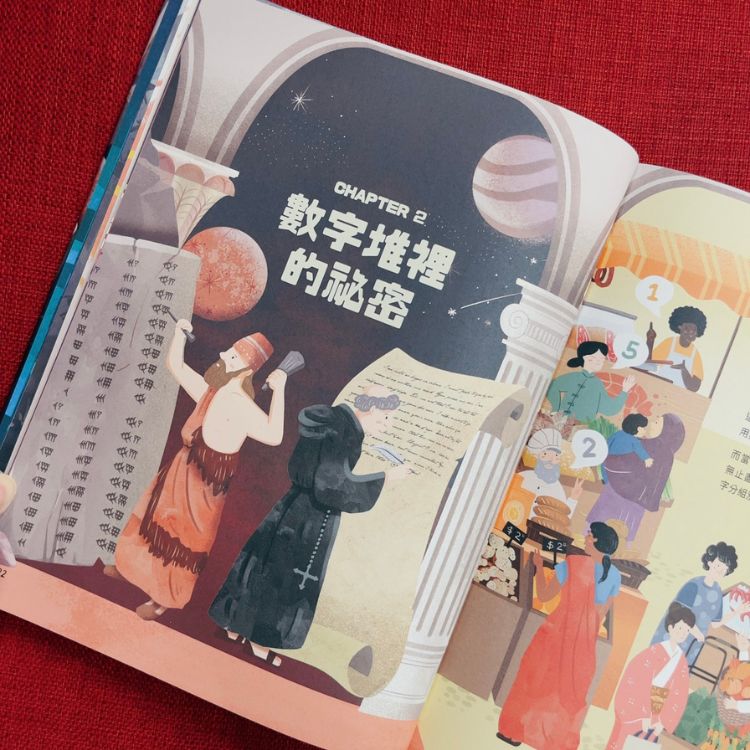

Q3:书中有许多关於图表、统计与密码的例子,这些主题在国小阶段属於比较少见的内容,难度上相较於第一集《城市里的数感素养课》也提升许多,老师认为孩子们为什麽需要提早接触、学习这类「资讯教育」的数感?

图片来源:亲子天下提供

A3:我曾经看过一个说法,认为现今多数国家的数学教育目标,是为了培养我们学会微积分。固然微积分是非常重要的数学知识,甚至可以说是最重要的数学知识。但在这个大数据的时代,统计、机率、图表更是频繁地出现在我们的日常生活中。而且根据我自己的教学经验,我不认为这些知识会过於抽象,必须要到孩子高年级、国高中才能学习与理解。反而是因为生活中常出现,现在小孩(至少我儿子,还是他…不太正常?!)有时候也会脱口而出「机率」二字。

图片来源:亲子天下提供

所以我很喜欢跟孩子们聊统计、机率、排列组合等相关数学,一方面我认为重要,一方面它们也是非常日常生活,甚至很多游戏里面都有的数学主题。很容易引起孩子们的兴趣。

Q4:一提到老师,大家可能首先联想到的,是「数学」、「数感实验室」、「台师大电机系副教授」等关键字。不过老师过去也曾着有多部小说与散文作品,在脸书贴文中更不乏对亲情、回忆与自我期许的细腻书写。很好奇,老师是如何看待近年社会中「重理工、轻人文」的风气?又认为,在这个快速变动、科技挂帅的时代,不同领域之间的结合,为什麽是如此重要?

图片来源:亲子天下提供

A4:我其实一直是到了跨出科技领域後,特别是近几年,才开始意识到好像在某些人心中存在「重理工」的想法。因为我自己反而觉得(例如我自己),许多理工人很向往人文领域的知识,会希望能在学习理工之余,更去涉猎一些人文素养。

我觉得不管是科学、数学、文学,其实都是看待世界的某种滤镜。戴上了数学的滤镜,这个世界会变得精准、效率;科学滤镜让很多事情看起来可解释,符合规则;但我始终认为,人是天生感性,後天理性的设定。多数时候,我们依然是凭着直觉、情感体验这个世界。而文学,则是像制作标本那样,把某些特定的情感撷取出来,化作文字(或影像),让我们得以观赏、产生共感。

不只如此,日本的诺贝尔物理奖得主汤川秀树也曾说《庄子》、《源氏物语》对他的人格甚至研究,都有很大的影响。科学与哲学,在他心目中存在着高度的统一。以非常奇妙的方式,启发他在思考物理问题时的创意灵感。

最後,就像伽利略一方面是科技之父,但他也是一位疼爱女儿的父亲;我们在同事、父母、子女面前也都会展现不同的样貌,而那些不同样貌组合起来,才是完整的我们。所以我不认为文理是两件事,除了学校考试要分科,职场会有不同能力需求。但作为人,我们都可以既理性思考(任何一位认为自己没有数理脑的人,请想想你最近一次的投资理财,或出国换汇率,你应该还是有算了些什麽),也可以感性地体验生活。

▌生活处处都是数学!

很多我们现在看起来习以为常的生活,其实处处隐藏数学小知识!

本书透过趣味的方式,发现潜藏在人际互动与讯息交流的方程式,从不同面向探究数学在生活中意想不到的应用方式!