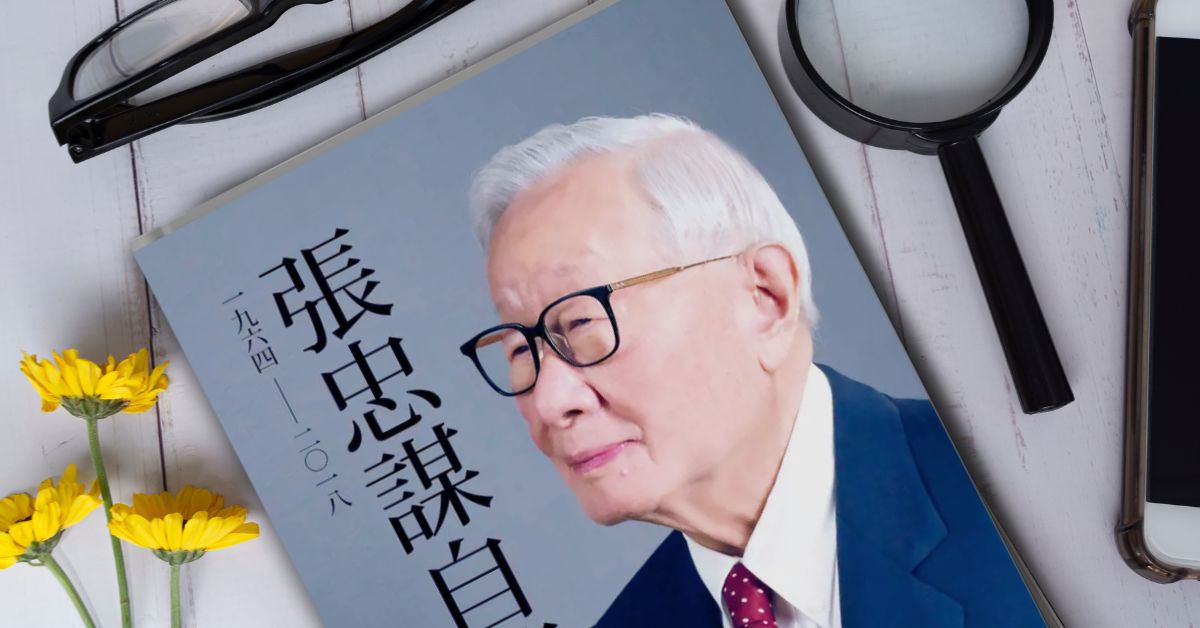

作家李佳穎小說推薦,因為生活充滿荒謬與矛盾才讓人想反覆回味

撰文 迷誠品內容中心不過,《進烤箱的好日子》具備特殊的意義,不光只是其榮獲的各項大獎,該作為李佳穎繼《不吠》、《小碎肉末》、《47個流浪漢種》三部作品後,睽違十六年創作的作品,篇幅相較過往短篇作品,本次挑戰中長篇幅的小說,在虛實之間,帶給讀者驚喜。

2025年6月,自轉星球出版社重新編輯並出版李佳穎過往的舊作——《不吠》、《小碎肉末》,李佳穎擅長使用精煉的文字,將日常的對話與場景,透過幽默卻又不失韻味的文字書寫其中參雜的荒謬感;並將無法言明的沉重情緒,以輕快躍動的節奏傳遞於字裡行間,然而這份記憶的重量卻悄悄隱匿在名為文字的布簾後,反覆咀嚼,便得以感受這份沉重。以下推薦李佳穎三部小說作品,進入她的小說世界觀之中。

{文章內容中可能含有劇透,請斟酌閱讀;未經授權,請勿轉載;內容皆為撰文者觀點,非代表誠品立場;首圖來源為自轉星球_官方Facebook}

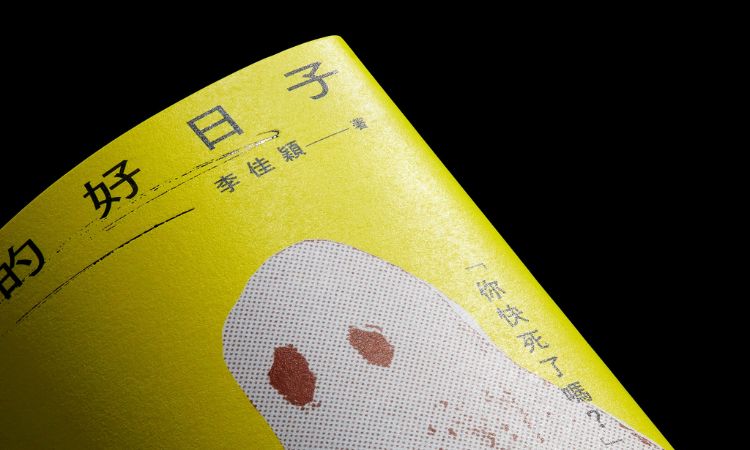

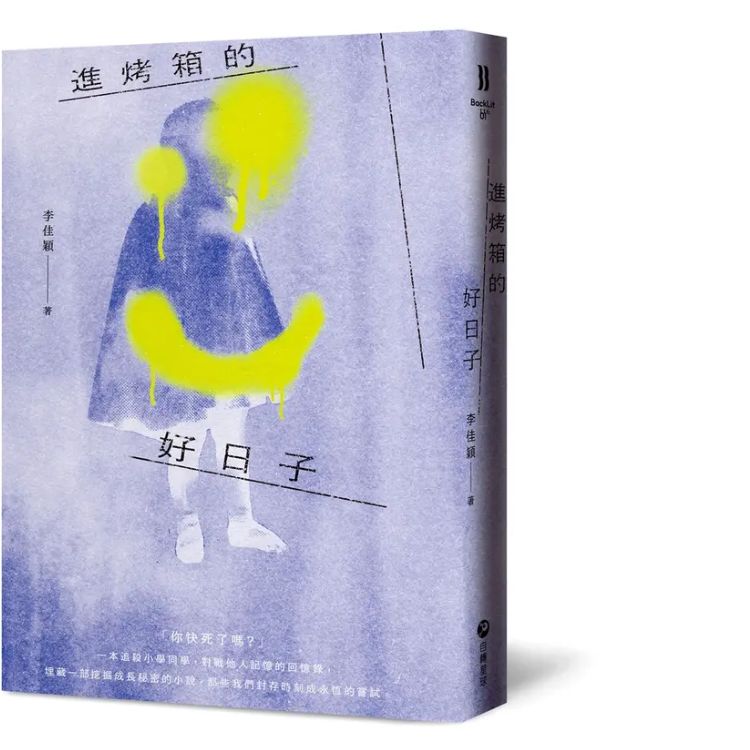

李佳穎小說推薦一:《進烤箱的好日子》

圖片來源:自轉星球_官方Facebook

李佳穎曾在接受訪談時提及,她希望《進烤箱的好日子》是一本在十五歲到十六歲時她會有興趣翻閱的小說,同樣寫作過程中也是以該區間段的國、高中生為主要的書寫對象。這也意味著,小說中潛藏的苦痛與沉重,可能是你我青春時期所經歷過的成長痛。

《進烤箱的好日子》的主要敘事者是名為阿丹的女性。阿丹除了本業以外,她的興趣是書寫小說,然而寫作過程卡關的她,決定捨棄書寫小說,改為撰寫回憶錄。對於阿丹來說,小說與回憶錄的區別在於「真實」,因此,她決定完成一個段落便請當事人來確認回憶錄是否屬實。故事情節便以兩條主線作為開端,一條是阿丹的「現實」生活,另一條則是回憶錄的文本內容。阿丹作為第一人稱的視角,並非一位沉穩、靜默的敘事者,反之,她時常於字裡行間喋喋不休地吐槽,而讀者透過回憶錄,也得以窺探阿丹成長過程的探索與創傷。

《進烤箱的好日子》進烤箱的真實意涵

圖片來源:自轉星球_官方Facebook

「老王說任何影像,聲音,文字,廣義的記錄都是一種對上帝的褻瀆,一旦有了不朽的念頭,大家都得進烤箱。」

《進烤箱的好日子》中,「進烤箱」的概念源自於美國詩人希薇亞.普拉絲(Sylvia Plath)的死因。傳聞中,長期罹患憂鬱症的普拉絲,最後選擇將頭伸入加熱的烤箱中自殺;由於普拉絲家中老舊的英式烤箱是以燃燒煤炭方式運作,只要將火燭吹熄、門窗密閉,便能夠構成燒炭自殺的空間。此為阿丹一開始沒有了解普拉絲死因造成的誤會,這段簡短的文字卻成為書名,以及貫穿內文的關鍵之一。

為什麼追求「不朽」最終的命運需要進入烤箱,迎來死亡?不朽之於上帝,又意味著甚麼?若一個人企圖記錄人生中一切的美好、悲慘、憤怒,並期望透過永恆方式留存下來這件事的本身,便是一種對上帝的褻瀆;因為沒有人可以將一切私密的情感、心底的秘密完整且不具有破綻的方式記錄下來,唯一能夠以最高視角,全知角度看待事情的,只有上帝本身,試圖遺留軌跡的行為,形同於追求與上帝站在同等位置上觀看世界,渴望成為上帝,成為一種不朽的存在,那便是種褻瀆的行為。

所以阿丹後續才會於回憶錄寫道:「我妄想用場景、人物、舉止、事件、聲音、味道的大集合把它留下來。這種執念是什麼?從何而來?我不了解。但顯然我從很小的時候就注定要進烤箱了。」雖然企圖成為不朽的存在等同於迎接死亡的來臨,看似負面的闡述與觀點,作者卻於書名使用「好日子」正面的意象作為進烤箱的註解,實際上阿丹雖然記錄「真實」,然而她也從這份妄想的不朽更了解自己,並獲得一定程度的安慰,所以就算最終仍因觸犯準則必須迎接死亡,但因這份褻瀆而被接住、感到慰藉的自己,也能不抱著質疑、心甘情願地進烤箱。

《進烤箱的好日子》虛實交雜的諷刺真相

圖片來源:自轉星球_官方Facebook

「我從不同時間的晚餐桌上拉出『說謊家』那九件事,而確定發生在我媽告訴我他們離婚當晚的其實只有兩件:一個是我爸編的夢,二是我媽的離婚宣告。東拼西湊的原因很簡單,就是我記不全。」

《進烤箱的好日子》藉由撰寫回憶錄的過程,不斷在真實與虛構之間反覆辯證,基於阿丹的看法,小說是虛構的,而回憶錄則是真實的,不過隨著故事推進,對於真實與虛假之間的邊界也逐漸模糊。

依據立場、角度、身分不同,每個人對於一件事會產生千百種不同的觀點及意見,事情發生後,便沒有一個人能以最全面、毫無錯誤的方式重現一段記憶,隨著時間的推移,一層又一層的記憶不斷覆蓋上去,對於一件事情的面貌不斷增長兼具個人主觀意識的看法,或是如同阿丹的比喻,記憶像個櫃子,不同層面的記憶都會藏在個別的角落,長久不曾碰觸的記憶,便會藏在某個隱密的一角。

對於虛與實的辯證與諷刺,李佳穎將其透過故事中阿丹與父母國小時進行的「說謊家」遊戲呈現。說謊家的出現,目的是為了讓阿丹父母在繁忙之中能夠關心孩子的一種方式,透過在餐桌上分享三件事情,其中只有一件真實,其餘兩者則是基於日常生活杜撰的虛假故事。然而這場遊戲也讓阿丹得知父母離異消息,在她眼中,看似是真實卻是謊言,而希望是謊言卻是三件事情中的真實。

《進烤箱的好日子》埋藏記憶深處的成長秘密

圖片來源:自轉星球_官方Facebook

「當大人用『幽默』形容你時,你就跟同學分道揚鑣了。」

小說中回憶錄的篇幅,聚焦在阿丹的童年回憶,她面對父母離異、兒時遭遇性侵的創傷、從女孩成長為女人的過程、露月寄宿中學對於性別認同的探索,這些點點滴滴構成回憶錄基底,阿丹不斷挖掘過去的記憶,從書寫的過程中,當初被她埋至抽屜後方,企圖遺忘的感受也逐漸翻湧而上。

阿丹書寫回憶錄的同時引用許多她兒時閱讀過的課外讀物,像是《愛麗絲夢遊仙境》、《湖濱散記》等等,這些零碎散落於文本中的故事,實則串聯童年每件事件的關聯性,其中阿丹對於〈藍鬍子〉(La Barbe bleue)這則格林童話結局敘事方式產生強烈質疑,若並沒有增添那把「洗不乾淨、沾染血液的鑰匙」,導向的結局仍會相同,然而她改寫「洗淨的鑰匙」版本的結局除了是對於敘述真實的懷疑,同時也象徵一個可怕且帶有創傷的深刻記憶,不會因為鑰匙洗淨而消逝,會像是染血的鑰匙,反覆堆疊那場不可遺忘的遭遇。

其中小說提到,當大人使用『幽默』來形容你時,你和同儕已經不同。這是否代表,當我們脫離童年時,無論是難過、痛苦的事情,都必須要以笑容、幽默的方式來武裝自己?成長這件事究竟又意味著什麼?《進烤箱的好日子》並沒有以皆大歡喜作為收束,深刻且溫柔的結尾,像是驗證李佳穎於訪談提到藉由《進烤箱的好日子》能夠更認識自己,同時也是她對這世界柔軟的回應。

☞ 點我收藏《進烤箱的好日子》

▌更多台灣小說推薦

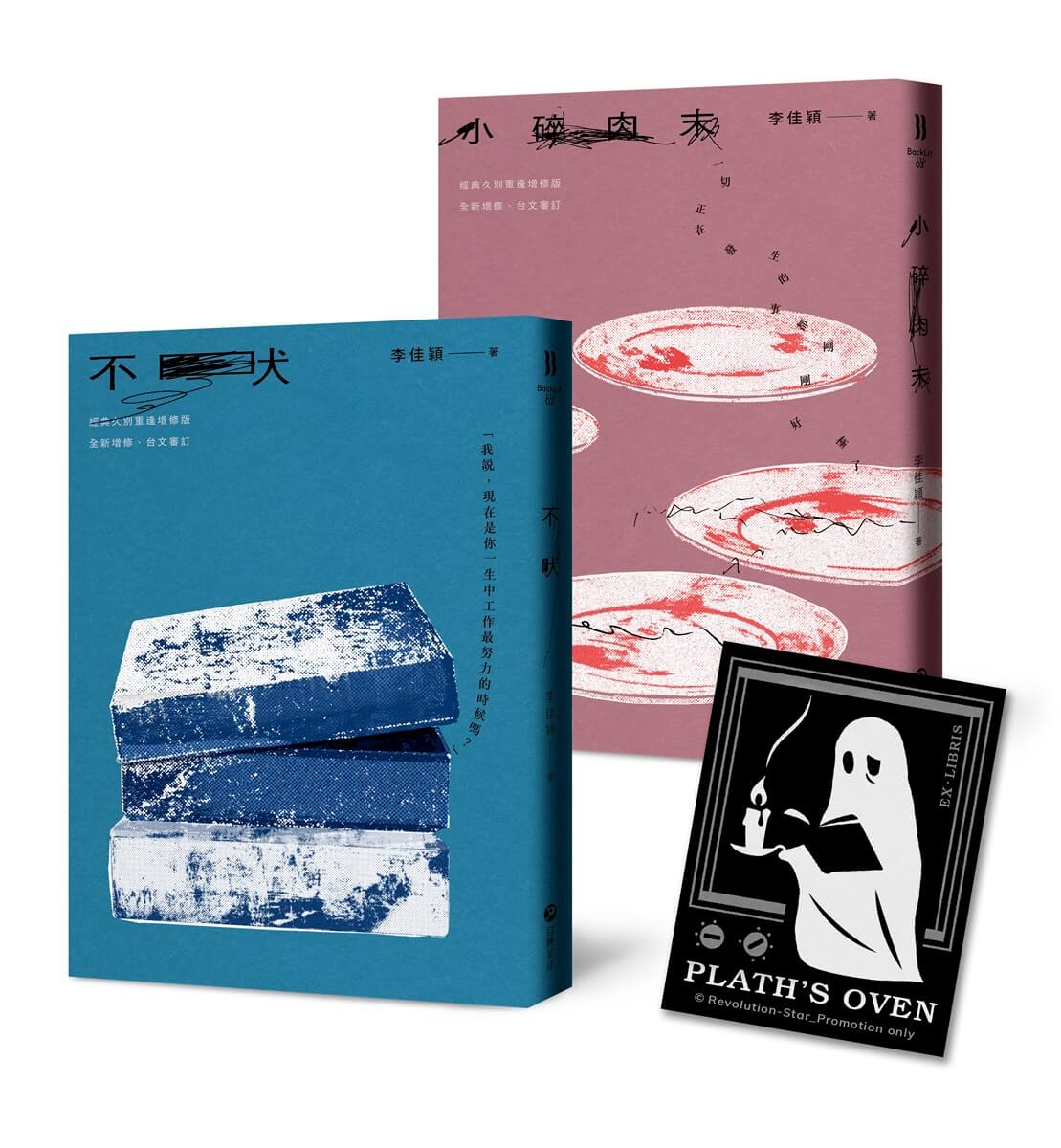

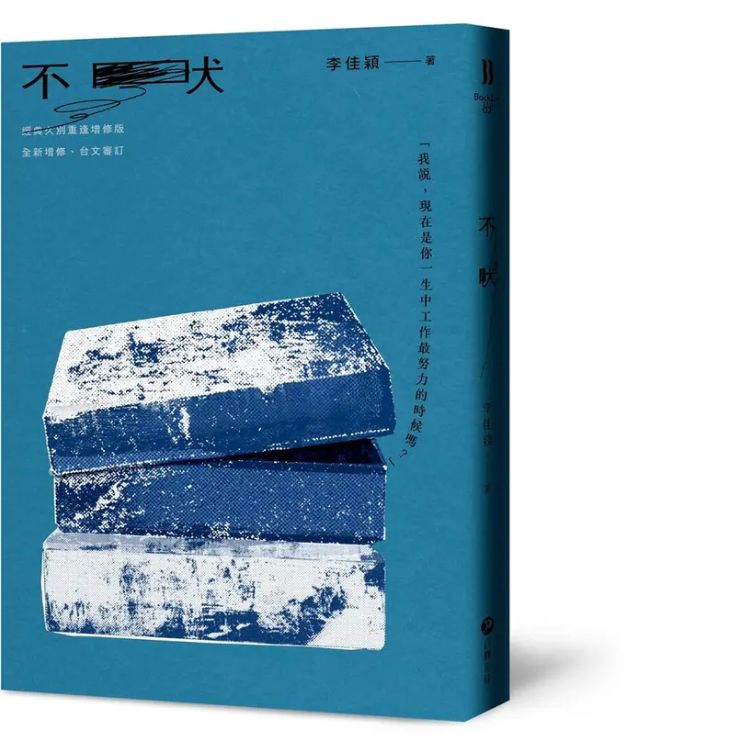

李佳穎小說推薦二:《不吠》

圖片來源:自轉星球_官方Facebook

《不吠》為李佳穎2005年的出道之作,2025年經過編排、修正內容後重新再版;其中新增同一時期的短篇作品〈我們流汗〉,同時文本中的台語也經過修正,不過仍完整保留李佳穎該時期的文字創作特色。

李佳穎的文章皆以某個熟悉的角落、習以為常的日常風貌為開端,沒有一個懸疑刺激的起頭,或是悲傷壯烈的過程,然而如飲水般流暢自然的文字中,卻串聯人生的荒唐與不安,平淡中隱隱約約浮現一絲絲詭譎的氣息。李佳穎的文字極簡、犀利,充分構築語言,彷彿就如同一種遊戲,在其手中操弄,絲絲入扣的小說結構中,看似沒有道出的事實,卻透過字裡行間呈現於讀者眼中。

以下推薦《不吠》中值得一讀的短篇小說作品,透過這些篇章,與人生某些無奈的時刻串聯起來,品味人生中的荒謬時刻。

〈遊 樂園〉

圖片來源:Canva

「她實在想不透為什麼大家願意付錢進來,但她想,也許光看不明白的,要真坐上去才知道為什麼。於是她還是打從心底敬畏著,她總是習慣敬畏任何她不懂的事情。」

〈遊 樂園〉是李佳穎榮獲聯合文學小說新人獎的小說首獎作品,小說中的敘述視角為一位在遊樂園外面擺攤阿嬸,當中從阿嬸與少年、遊樂園與吉利果、新穎與陳舊意象上對比,展現一種對於青春消逝的感嘆。

文中除了利用對比的手法呈現年老與青春,同時在書寫的策略、篇名也下足了功夫。阿嬸於遊樂園外擺攤,但卻不曾踏入遊樂園中,為了尋找少年(追尋青春的片刻)進入樂園,但周圍未曾嘗試的事物無不再凸顯阿嬸已脫離渴求的年華時代,像是她攤位販賣的古早飲料;同時篇名中〈遊 樂園〉中間的區隔也象徵每個人都曾「遊」過樂園,但其昂貴的門票象徵青春的珍貴,終將有一天也只能像阿嬸一樣,在外守望,卻對駐足其中感到敬畏。

〈空白計算紙〉

圖片來源:Canva

「她哭起來。連媽媽開門回家的聲音也沒有聽見。」

李佳穎在〈空白計算紙〉中不斷凝聚情緒,直到尾聲將情緒提到最高點並戛然而止。文中小女孩於父母吵架的隔天,試圖從母親寫在計算紙上殘留的印子遺留的破碎字句推理出母親想對父親述說的話語,最後結局停留在女孩發覺母親字句為「我要走了」而痛哭失聲。

〈空白計算紙〉在閱讀的過程中,讀者與女孩皆隱隱約約發覺母親與父親的關係正陷入膠著的狀態,但卻不願意卻證實這份恐懼,最後印證內心猜測的瞬間,女孩潰堤而出的淚水,並無進一步描繪母親回家後的反應,不過讀者卻已能夠猜測後續的全貌。李佳穎在文中透過女孩與同學之間的童言童語,連結到情慾的認知,暗示女孩即將從純粹懵懂的童年畢業,被迫長大的過程。

〈你一生中最努力工作的時候是什麼時候〉

圖片來源:Canva

「如今他的好奇心已不似從前,也懂得耐住今日的誘惑。但偶爾意外還是會發生,他盡量學著在適當的時機自動中止那慾望,前頭的苦差不一定能得到等值的報償。」

如果有一天,有位陌生人劈頭詢問:「你一生中最努力工作的時候是什麼時候?」你會回以什麼呢?這句問句貫穿通篇文章,李佳穎在其中以短短的一千字上下的篇幅,諷刺目前社會「成績至上」的現象。

主要敘事者的「他」被詢問到一生最努力工作的時候,他惱羞於答不出任何一個答案,內心唯一浮現的答案只有「因為要聯考我只好努力讀書,所以那是我一生最努力工作的時候」,這層憤怒是基於對於人生頹廢的不滿嗎?還是沒有脫口而出的成就?或是用盡所有努力所得到的成果卻不如預期?對話與其是一場與陌生人之間的交談,更像是年輕的「他」對現在的「他」的質疑,同時也是對社會的批判,人生中若只建立於成績好壞與否,渾渾噩噩虛度人生有什麼意義呢 ?其中反覆質疑與辯證,就像是許多人內心經歷過的糾結與困惑,犀利的問句下,不斷相互拉扯。

〈不吠〉

圖片來源:Canva

「試想發生了這麼件莫名其妙的事——一隻狗取了我的名字——我身邊的人大約都會喜歡這類寫實荒謬的小插曲。」

〈不吠〉採用李佳穎擅長的荒謬敘述手法,文中以不常回老家的陳宇輝,難得回老家的他帶著父親養的狗前去獸醫院看病。由於對於家鄉、家人、家中事物逐漸感到陌生,不曉得家中寵物名字的陳宇輝只好在動物基本資料欄寵物名字的欄位寫下自己的名字,形成人與狗同一名字的窘況。

故事以尷尬的事件為頭,李佳穎透過在文中增添家中養的狗從小就不吠叫這層設定,同時從字裡行間可以看出外出打拼的陳宇輝過得並不順利,但面對母親的關心時,卻只能假裝過得很好,宛如像是一隻不能吠叫、病懨懨的狗一樣,細膩描繪當人生處於尷尬的現狀時,無法向親人述說,只能陷入有些微妙,但卻又無可奈何的心境。

☞ 點我收藏《不吠》(經典久別重逢增修版)

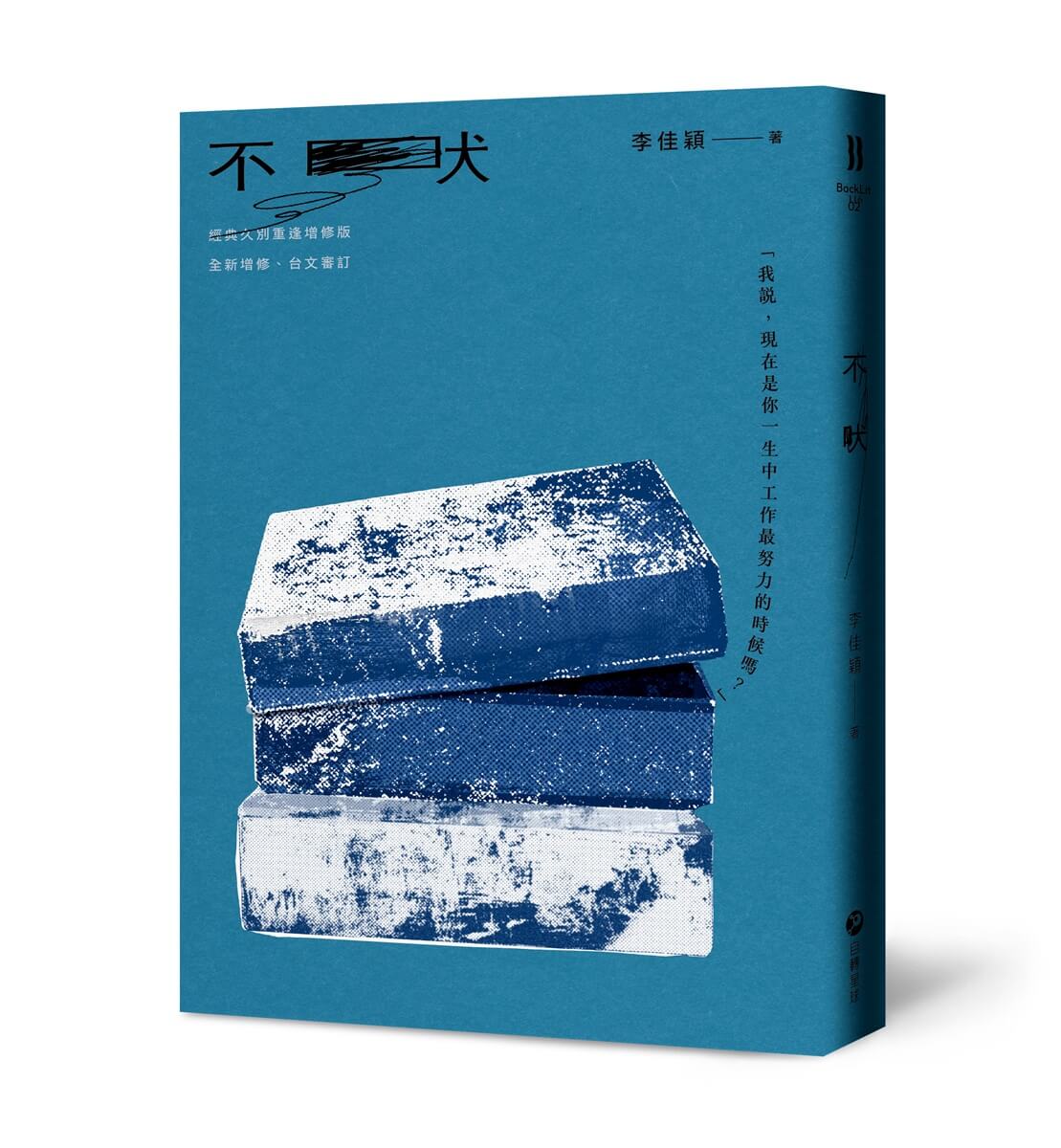

李佳穎小說推薦三:《小碎肉末》

圖片來源:Canva

2008年出版的《小碎肉末》,一樣於在重新再版的時新增同時期創作的短篇小說〈吞一顆硬糖〉,李佳穎時隔三年出版的短篇小說集文字上更為精煉與犀利,同時在某些篇章上多了些公路電影般的細緻,描繪角色內心的意象上也更加豐富絢爛。

李佳穎於後記中以娃娃屋比喻寫作,其中也提到一道美式中國菜——「雜碎」(chop suey),作法是將切成絲狀的肉類與青菜快火炒在一起的菜色,不過目前已經沒有「雜碎館」的存在,而是被大量的中餐廳所取代。藉由娃娃屋以雜碎的比喻,展現出李佳穎小說透過一個渺小﹐幾乎被人所忽略、不在意的碎片頭,描繪人們心境上的不能被述說的反叛以及和解,這些碎裂的文字是作者細心堆砌的世界,等著讀者窺探那些不被看見,但值得被挖掘的小小角落。

以下推薦《小碎肉末》中值得一讀的短篇小說,從生活的微小碎片中,感受自己也不曾覺察到的細微情緒。

〈全世界的李佳穎,起來!〉

圖片來源:Canva

「你會不會覺得常有人跟你同名同姓很討厭嗎?好像你這人就不特別了。」

名字對一個人來說是一種具有重要意義的象徵符號,許多文學作品中,名字成為一種糾葛連結的意義,最經典的例子不外乎是莎士比亞著名的悲劇劇本——《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet),故事透過羅密歐與茱麗葉兩家人之間的仇視,使一對情人無法共結連理,從而誕生出「名字有什麼關係?玫瑰即使換了個名字,也依然芬芳。」這句流傳自今的經典台詞。

〈全世界的李佳穎,起來!〉李佳穎透過自己名字很常見這件事在小說中玩起了語言遊戲,像是多重宇宙般呈現不同「李佳穎」的人生,除了文字的運用上充滿趣味性外,也讓人不禁思考,一個人的名字所具備的符號象徵意義,就算是脫離名字的軀殼,是否仍可以活出不同的面貌,過上相異的豐富人生?

〈母鹿〉

圖片來源:Canva

「蘇云一邊走一邊哭了起來。母親總是知道什麼對她好。這人對你很好。生小孩對你很好。鈍去的活好,將敏感集中鎖住得好。」

〈母鹿〉描繪蘇云於母親離世後與丈夫前往一處冷清的國家森林公園散心,某個夜晚她獨自走向雜貨店的路途為起始。通篇作品的行文風格有種美式公路電影的氛圍,閱讀的過程中彷彿耳邊響起巴布.狄倫(Bob Dylan)的〈Knockin' on Heaven's Door〉,緩慢悠長的音樂引領讀者進入蘇云的內心世界中。

雖然文中並沒有明確說明,然而可以從中看出,蘇云與母親之間的關係複雜且深沉,曾經存在許多糾紛,其中更是牽涉到蘇云本身的性向認同,且母親擅自結束的生命,在她內心形成的強烈的創傷。森林中跋涉的途中,蘇云不斷回想過去與母親的衝突,試圖與過去的自己對話,梳理內心的傷痛。雖然尾聲並沒有改變什麼,然而她的人生仍得持續向前,如同雜貨店發出的隱隱光芒,將持續指引向前的道路。

〈上台〉

圖片來源:Canva

「已經有人上台歌唱,那誰他依然不認識,他用最大的想像力,再也看不出什麼沉默哀傷的黑眼珠。」

若說〈母鹿〉是以沉穩的形式描繪子女與長輩之間的隔閡,那麼〈上台〉便是透過歡天喜慶的熱鬧氣氛下,彰顯衝突的對立面。〈上台〉藉由描繪傳統喜宴的風貌,刻劃出婚禮現場的荒謬景致,明明身為主角的新人,卻淪為配角,讓不認識的親戚、朋友成為獨佔鰲頭的一方。

文中最為精彩的段落,不外乎是李佳穎藉由婚禮主持人一句句的高呼,下句緊接著「他」內心不滿的質疑,一來一往、一字一句都是對於傳統喜宴文化的批判,但「他」卻只能像是個呆滯的木偶,佇立在舞台上任人擺布,與周圍大聲歡呼的賓客形塑一種明顯的區隔,象徵兩代之間無法順利溝通的窘況。

〈好死〉

圖片來源:Canva

「『死』這字在我爸媽腦袋裡有著神秘難解的力量,吐出來會作怪,小時候我一說就會挨揍。」

大多數人對於「死亡」都抱有一部份的恐懼感,因為從來沒有人可以預知自己如何死去,正是這層意外率,使死亡成為一種既神秘,卻又難以接觸的存在。〈好死〉這篇小說藉由猴子阿媽與敘述者的「我」探究死亡這件事情,實際上卻是傳遞諷刺的現實。

「我」的父母不斷告誡不能隨意說出「死亡」,並將其視作為一種禁忌,然而卻對於猴子阿媽漠不關心,使猴子阿媽只能每天早晚拜佛,求自己好死;其中猴子阿媽周圍認識的人逐漸離世,與被告白被拒絕的「我」以不同形式經歷同樣的孤寂感,使兩人相互產生連結,創造「我」與猴子阿媽溝通的契機,李佳穎擅長運用對比的形式創造反差卻具有共鳴的意象,打造有些突兀,卻讓人想深入探究的吸引力。

☞ 點我收藏《小碎肉末》(經典久別重逢增修版)

【2025 暑期閱讀特企 Summer Reading】帶你在炎炎夏日中追尋真相的各種可能