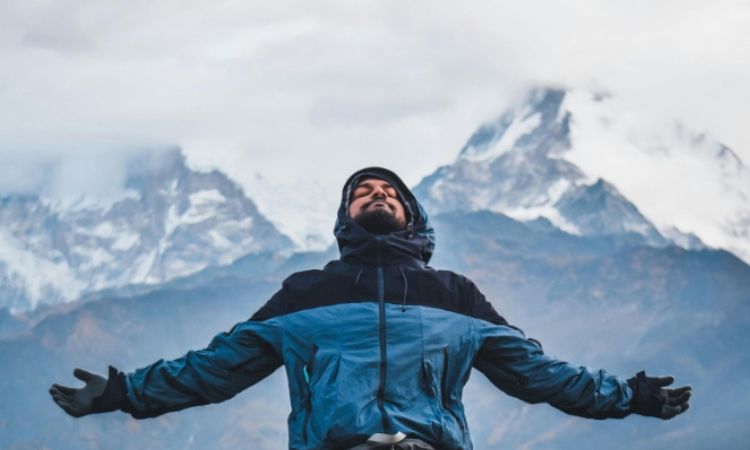

「登山最怕兩件事,要扛別人下山、自己被扛下山。」《登山新手必備指南》指出,兩者最主要的原因,就是體能出了問題。因為體力不濟,造成脫隊、迷路、失蹤;因為腳力差而摔跤、滾落,導致受傷,行動遲緩,跟不上隊伍而衍生意外。

因此,以下提供幾種登山常見的受傷部位,協助熟知平日可以鍛練那些部位,使登山過程中較不容易受傷。還有提供平日下班之餘能夠進行的體能訓練,讓身體在日常就可以承受登山過程中的運動強度,在登山過程中不再氣喘如牛,能夠享受沿途風光。

缺乏肌力與耐力,恐容易受傷

圖片來源:經理人

圖片來源:經理人

內政部消防署〈110年上半年山域事故案件概況〉顯示,109年發生了456起登山事故,總共656人求援,其中41人不幸罹難。39歲以下發生事故的人數為229人,只占35%,其餘65%都屬於中高年齡的登山者。如果體力與肌力跟不上,就可能導致意外頻傳。

從平日培養「登山感」,提升體力

其中,一般登山者最容易出問題的是膝蓋、腳踝。這兩處無力,在面對濕滑、土質坍塌等地形,或背負重裝(要過夜的登山行程,背包多半在10公斤以上)跨越困難地區,容易踩空或滑落,最後導致扭傷、摔傷。

台灣368創辦人陳彥宇提醒,想要享受山林,得訓練好自己的體能,體訓菜單分為2部分:

1. 心肺耐力:每周慢跑,或爬樓梯、游泳、飛輪

圖片來源:經理人

圖片來源:經理人

每周至少慢跑2~3次,一次3~5公里,全程維持跑步狀態,並以35分鐘內跑完5公里,亦即每公里配速7分鐘內為目標。如果不喜歡跑步,或有其它身體考量,爬樓梯、游泳、飛輪30分鐘也是不錯的選擇。

2. 負重練習:徒手深蹲,逐步提高難度、組數

圖片來源:經理人

圖片來源:經理人

每周2~3次徒手深蹲,一次3組、一組30個,身體適應以後,逐步提高難度,自由選擇組數不變、每周增加深蹲數量,或增加組數、深蹲個數不變。

一般體訓之餘,陳彥宇也建議,每1~2周走一座郊山,並背負15~20公斤的重量,讓身體盡可能貼近爬山的狀態,事先做好準備。

▌更多登山小常識

此外,《登山新手必備指南》建議,為了保護膝蓋,不可忽視大腿肌肉的鍛鍊,因為大腿肌肉支撐力不足,是膝蓋受損的主要原因。平日上下班,可以養成快步走,或爬樓梯的習慣,它們通常不會占用額外時間,卻能顯著增加雙腿活動的機會。

20~30歲的人,經過適當鍛鍊,體能可維持一個月不變化;40歲前後者可維持2個禮拜;50歲以上只能維持不到10天。這些數字因人而異,沒有一定標準。如果真的沒時間鍛鍊,至少要按照固定頻率運動,如兩周跑一次3000公尺。如此便能幫助體能維持一定水準,不至於衰退。

登山新手的訓練清單,學習呼吸頻率、鍛鍊腳尖力氣

除了鍛鍊肌力,初學者還能從2個地方改善:腳尖和呼吸,達到保持體力的效果。

1. 鍛鍊腳尖的力氣:平日慢跑時,前500公尺嘗試腳尖先著地

圖片來源:經理人

圖片來源:經理人

在凹凸不平、表面泥濘底下堅硬的山路,很多人會下意識用腳尖走路。然而,平時走路習慣以腳掌直接著地,腳尖鍛鍊不夠,導致腳指甲受傷、腳掌痠疼。因此,可以適時改正走路習慣,譬如慢跑前500公尺練習用腳尖,讓腳尖先著地、再腳掌、腳跟、腳踝。一開始練習,小腿肚會非常痠,但多練習,上山會更自如。

2. 練習分段呼吸法:4步一循環,更不易疲憊、降低高山反應

圖片來源:經理人

人體吸入空氣,需要一段時間,氧氣才能融入血液;融入血液之後,又要一段時間,才能把氧氣輸送到身體各處;再來,還要等二氧化碳離開血液,並從身體排出。一次循環的時間很短,所以平時活動力低時並不明顯,但等到你氣喘如牛,就會發現來不及換氣。

爬山前最好學會「分段呼吸法」:吸半口氣暫停,腳跨出一步,再吸半口氣,腳再跨出一步;吐半口氣、再吐半口氣,陸續跨出2步,總共跨出4步,完成一次循環。這能增加空氣在肺部停留時間,幫助血液交換氣體,身體不易疲憊,也減輕高山反應。

現代人久坐是常態,體能不足沒什麼好害羞的。關鍵在於,認清自己的實力,多鍛鍊體力、腳力,才能盡量避免憾事發生。

【2025 暑期閱讀特企 Summer Reading】帶你在炎炎夏日中追尋真相的各種可能

多位創作者巧妙將玄機藏匿於字裡行間,層層謎團中不僅藏有角色的祕密,也映照出創作者內心的真實低語。身為閱讀的偵探,讀者將隨著故事抽絲剝繭,逐步揭開那些潛藏其中的線索與情感。

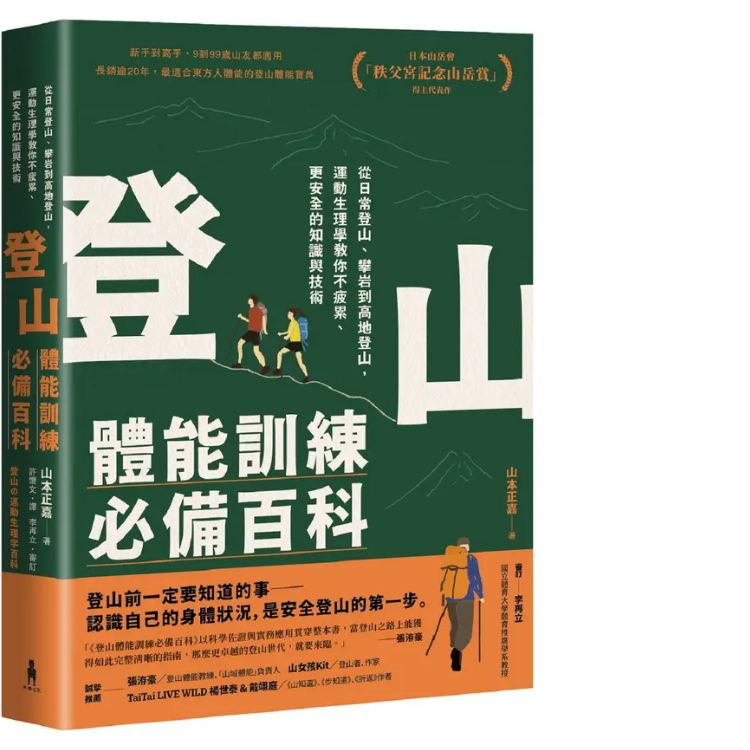

今年的 Summer Reading 特別企劃則進一步將「探險」延伸至生活之中,精選多款風格露營與戶外好物,邀你備妥裝備,不只在書頁間展開旅程,也能走入自然,展開屬於自己的夏日冒險。

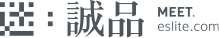

▌登山新手的萬能寶典

登山是極佳的有氧運動,登山除了可以養成良好的體力外,也能夠訓練在每個情境下該如何讓身體運作的判斷和應用能力。

本書藉由圖表的方式,全面提升體力,讓讀者同時享受登山的樂趣。

✦

▌看更多經理人文章