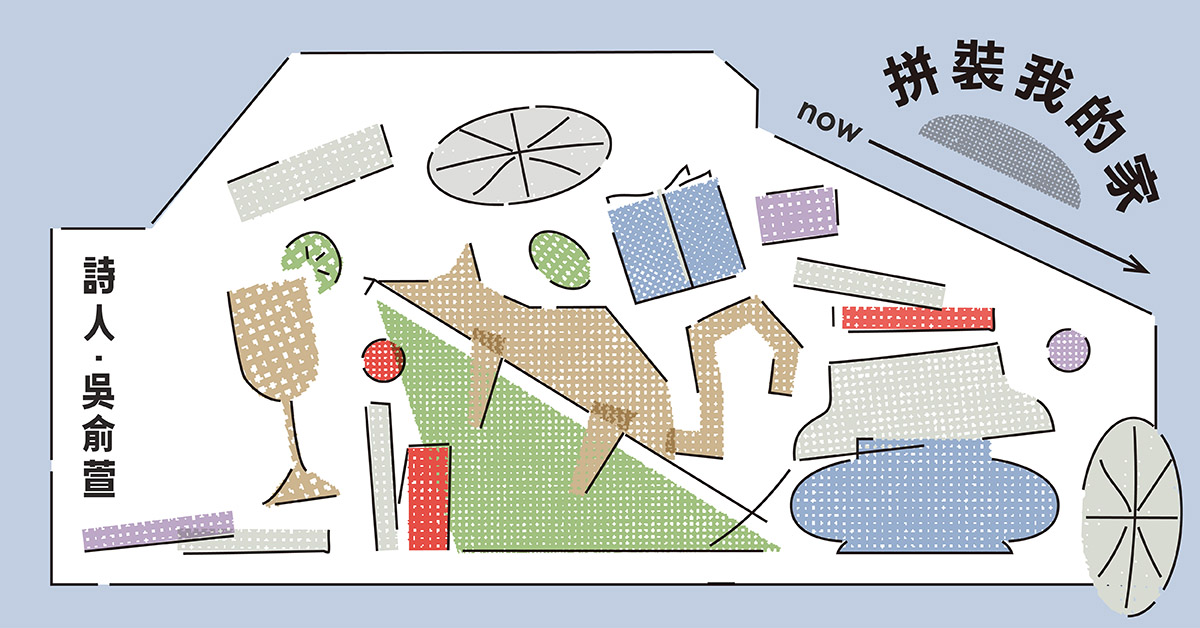

家是认出自己那一瞬间,轰轰形成的——诗人吴俞萱,居无定所遂成家

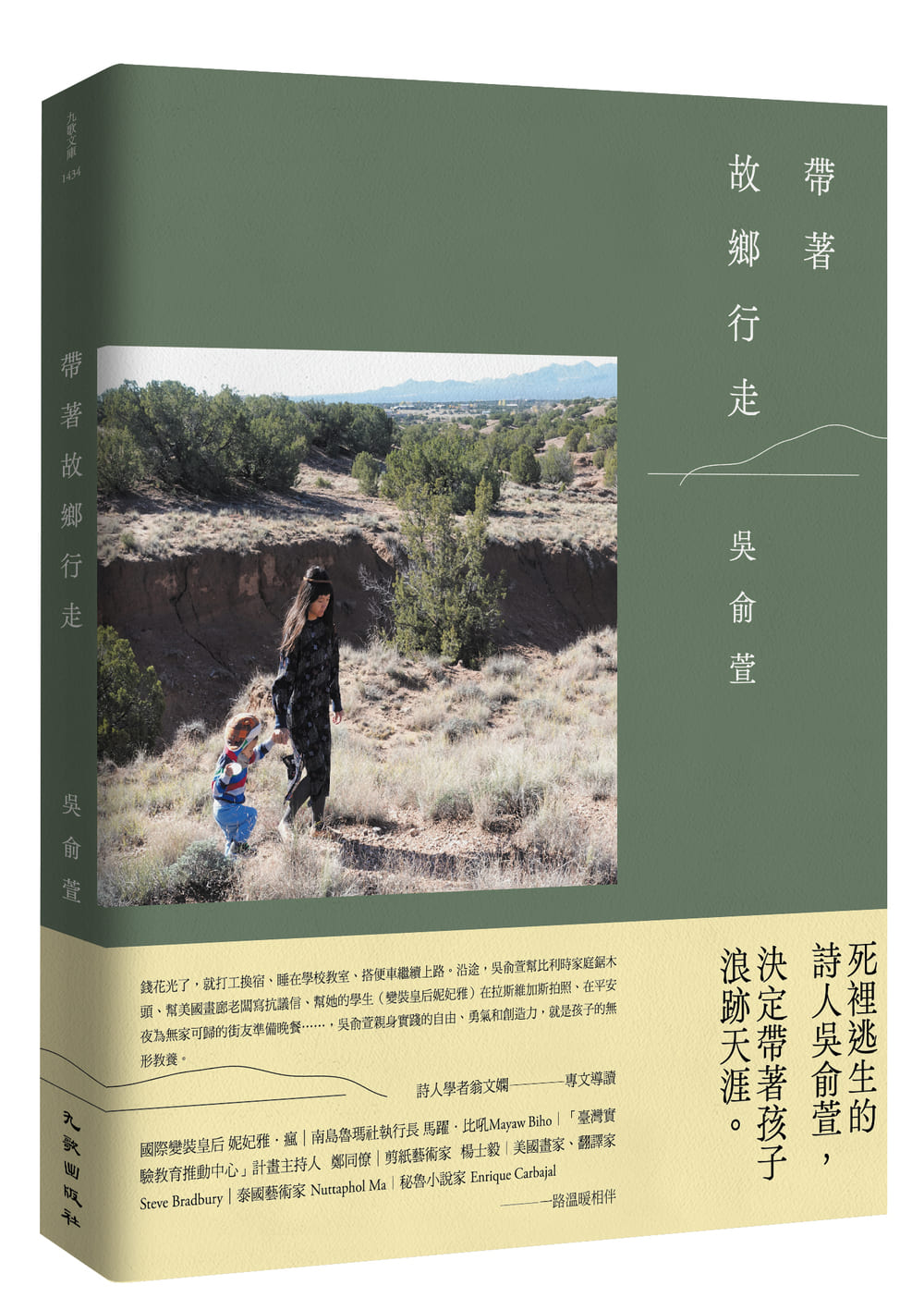

撰文 .照片提供|吳俞萱居无定所,能否成为一种家的可能?带着对无数个遥远他方的好奇,吴俞萱长年游走一个个异地,和儿子小川踏过花莲秀姑峦溪畔,行遍秘鲁、德国、保加利亚、蒙特内哥罗的民主学校,钱花光了,就打工换宿、睡在学校教室、搭便车继续上路。不为完成什麽目标,只专注体验路途当下。何谓家?她自比无脚的鸟,在流浪间认出自己,以远方为家。

飞进泰特现代美术馆的开放式伤口

家是认出自己的那一瞬间,轰轰形成的。没有缝隙就没有希望。《阿飞正传》说,这世界上有一种鸟是没有脚的,牠只能一直飞呀飞,飞累了就在风里面睡觉,这种鸟一辈子只能落地一次,那一次就是牠死的时候。我第一次意识到自己没有脚,是四岁的时候爸爸带我进戏院看《倩女幽魂》。屏息的爱恋彷佛要透过不得相守来证明它的强度。这是我的情感启蒙,带我起飞。

我在空中收集自己的家人:忧郁贝蒂、霸王别姬、新桥恋人、钢琴教师、世界上最烂的人……他们保留了我的重量,让我在镜子外边毫发无伤地触摸深渊的虚空和孤绝。

他们是悬吊在美术馆半空的皮囊,是我残缺的肉,也是我脱落的壳。

飞到柏格曼的法罗岛

渴望活着, 不只是存在着。二十七岁时,我开了一堂课,叫做「柏格曼」。每晚跟学生在视听室看一部柏格曼的电影。隔年,我去了法罗岛,我想知道为什麽柏格曼这样说:「我终於找到了我要的景观,甚至可以说,我终於找到了我自己真正的家。如果说这世界上真有一见锺情这回事,我对法罗岛的感觉就是如此。」

一抵达瑞典东南方的法罗岛,望着地表上磅礡突起的礁岩和荒凉的泥炭沼泽,我立刻明白如此凌厉的地景就像柏格曼晚期作品里的孤败和荒芜并非背景,而是角色没有一刻能摆脱的笼罩式窒息境况,强烈庞大到从内部向外吞噬了整个外部世界。

走进法罗岛,其实是掉进柏格曼冷峻而焦灼的精神状态。

我沿着地图去找柏格曼的家,没有找到。问了路边砍柴的老人,他要我沿着树林再到下一片树林的背後。我的车轮陷进外皮乾裂而内里软烂的黑色泥淖,动弹不得,而放眼望去的整座荒原一点人影也没有,我的现实就这样被柏格曼的电影渗透。

被渗透的那些时刻,我就剧烈成形了。继续从柏格曼的法罗岛, 飞向不可知的远方。然而,远方是怎麽来到近处的?我还记得许愿的最初,深刻在未明的一片空白中确立下来。一无所知,却清清楚楚。一无所知,於是那深刻是我投射的心愿强度。到底经过了什麽,回望只像当时望向未来一样糊成一片,我已经在我许愿要回的家了。

那是佩索亚的里斯本,小津的墓,北野武的海,毕卡索的昂蒂布,欧姬芙的幽灵牧场,王家卫的大钟、手扶电梯和金雀餐厅,塔可夫斯基《乡愁》的荒废修道院……

飞进塔可夫斯基《乡愁》的荒废修道院跳舞

早上煎荷包蛋的时候,发现我的每一个之後,不过是每一个之前的立竿见影。热油锅,打开水龙头洗蛋,用桌边的锐角凿开蛋壳,顺势把完整的蛋液滑入平底锅。透明而鼓胀的蛋清窜流,我靠近,盯着透明一点一点发白,白一点一点凝固扩大。白没有吃掉之前的透明,透明变成了之後的白。

它早就在那里了,只是需要时间显影。这样想来,我的生命几乎是单纯到近乎无聊的运作模式:之前许下心愿,之後活进自己的愿,一再重复重复。爱上了谁,就拚命走进他的世界,盛宴与灰烬,我都要占据。无用地,趋光。愿切割他们的,也切割我。

爱人四散各处,於是我居无定所;还是,无脚的鸟只能漂泊远行,因而无法停止去爱?当我遇热,别无选择地熟成,远方就来到了近处。我安居在更大的皮囊之中。

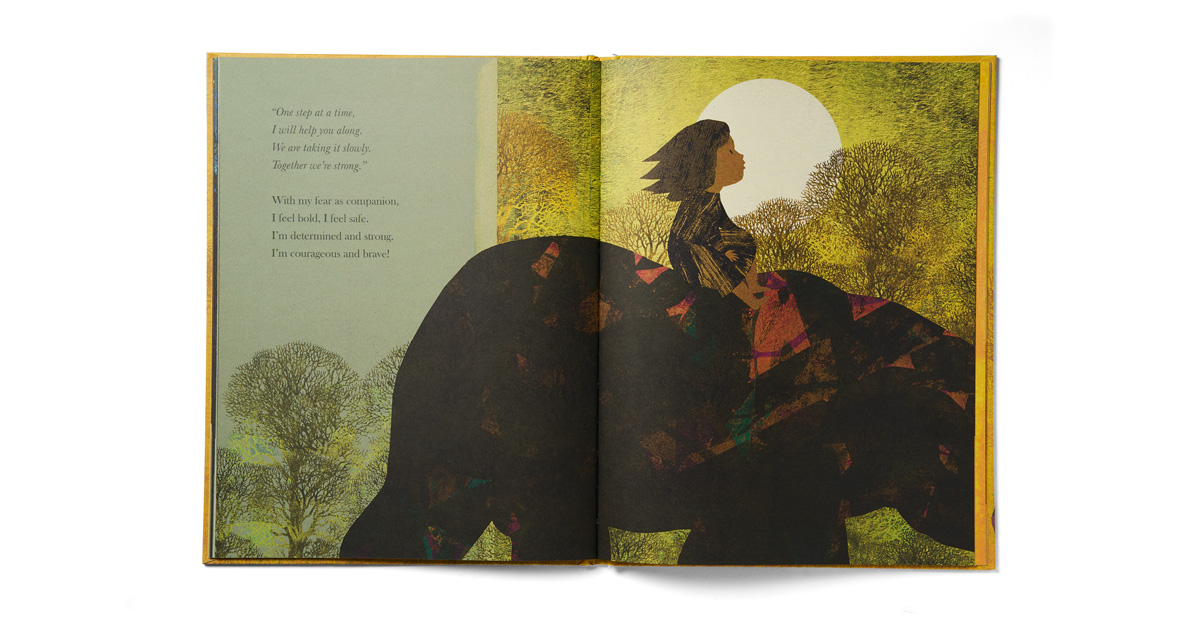

▌读一本书,前往远方

《之间:此地与他方的回声》

作者|黄于洋

出版|时报

从远方回来之後,该如何与日常生活共处?足迹遍布亚洲、中东、欧洲、中南美洲的黄于洋抛出提问,以此书诉说关於停留,关於一直在身边,却从未看见的故事。

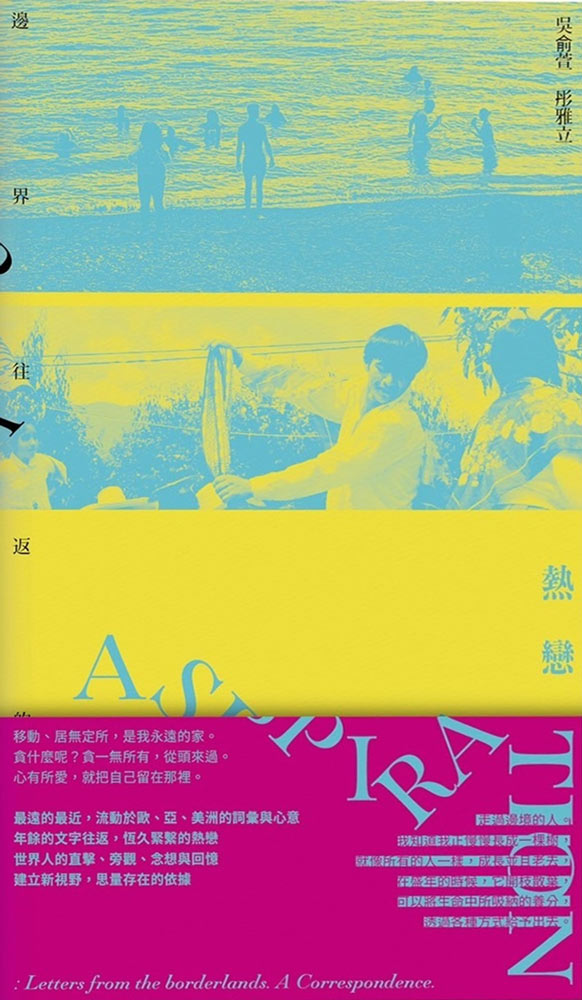

《热恋:边界往返的信》

作者|吴俞萱、彤雅立

出版|南方家园

俞萱与雅立,半生往返异乡与故乡间。本书收录两人一年余的往复书简,来自欧亚美三大洲的思索提问,从真实的边境现况,探究存在定义、族群难题等异地故乡日常。

吴俞萱

台东人。渴望把陌生的异境走成家。着有《交换爱人的肋骨》、《带着故乡行走》、《热恋:边界往返的信》等十一本书。目前就读美国印地安艺术学院创意写作研究所。

关於《提案on the desk》

一本聚合日常阅读与风格采买的书店志,纸本刊物每月1日准时於全台诚品书店免费发刊。每期封面故事讨论一个读者关心的生活与消费的议题,推荐给读者从中外文书籍、杂志、影音或食品文具等多元商品。

线上阅读《提案on the desk》

云端下载《提案on the desk》

《诚品书店eslite bookstore》粉丝专页

Current Issue_我想要的家

My Safe Haven