24節氣「夏至」吃什麼對身體最好?〈節氣飲食習作課〉一週節氣食譜,練習跟著太陽、雨水一起,好好吃飯

撰文 迷誠品內容中心夏至,藏在盛暑裡的一道身體告示

每年的夏至,是陽光直射北回歸線的日子,陽氣達到極盛,也象徵著一年之中白晝最長、夜晚最短的節氣已然抵達。

在古人眼中,這一天並不只是氣候上的轉折點,更是一則來自自然的訊息——提醒我們調整作息、改變飲食,與天地運行同步。

但在現代生活裡,夏至常常悄然滑過。

冷氣房裡的我們,早已淡忘了節氣的體感;

生活被行程填滿,午間的陽光不再是觀察自然的機會,而是加速走入便利商店的催促聲。

這也讓許多人忽略了,夏至對身體的影響,其實已經悄悄開始發酵。

{未經授權,請勿轉載;內容皆為撰文者觀點,非代表誠品立場;首圖與內圖來源為誠品線上、慢日療癒所}

目錄

陽極轉陰,夏至不是最熱,但已經最「傷」

儘管氣溫上來說,真正的酷暑還要等到小暑與大暑才會到來,但中醫有一句話說得清楚:「夏至一陰生」。

也就是說,當陽氣走到頂點後,陰氣開始悄悄回籠。

如果此時不懂得適時收斂、疏導,身體往往會在看似「還沒最熱」的時候,

出現第一波的疲憊、心浮氣躁、食欲異常,甚至是睡眠不穩。

這段時期裡,最常見的就是「濕熱困脾」的體感。

尤其在台灣這樣高溫潮濕的環境下,進食過多冰品或寒涼飲料,雖然當下消暑,但其實正損耗著脾胃陽氣。

脾胃一虛,就容易出現「食而無味、心悶易怒、汗出黏膩」等夏季常見的不適。

☞ 夏至醒神舒躁《滾珠精油》

從夏至開始的飲食策略:清心、健脾、除濕氣

這時的飲食,可以掌握三個重點:

-

清心降火:陽氣過盛容易擾動心神,可透過蓮子、百合、綠豆、銀耳等食材達到「養心安神」的效果。彭溫雅老師建議,可在夏至前後一週的晚餐,加入一道百合蓮子湯,既可補養心陰,又能協助睡眠。

-

健脾化濕:適度使用薏仁、山藥、茯苓等健脾利濕的食材,能幫助脾胃恢復運化,減少濕熱內生。建議將「溫熱去濕」視為日常,而非等到身體出狀況才補救。

-

少冷多溫:夏至之後的飲食宜溫不宜寒,建議改用室溫飲水、常溫水果(如蓮霧、蘋果、小番茄),避免過多冰鎮飲料或高糖冷品,以維持脾胃陽氣。

迎接小暑與大暑,從「順氣」變「養氣」

夏至之後,小暑與大暑接續而來,氣溫持續上升。

這階段的身體狀況,常見是「耗氣傷津」:人容易覺得懶散疲倦、嘴巴乾、流汗多但心浮氣躁。

節氣養生中有一個重要的養生觀念:「暑傷氣,濕傷陽。」

因此,越是炎熱時節,越要懂得「藏氣」。

飲食習慣可以轉向 滋陰潤燥 與 緩補養氣:

-

小暑:增加「淡補」食材,如絲瓜、冬瓜、玉米鬚湯,清利濕熱又不傷胃氣。

-

大暑:可適度補充紅棗、黃耆等補氣食材,用來協助身體抵禦暑熱與外濕。

此外,這段期間還有一個小撇步:「不要過度進補」。

過補反傷脾胃,尤其是一些市售的養生湯包或熱炒麻油雞,往往滋膩難消,反而讓身體更疲乏。

練習以溫潤、清淡、有節奏的補氣食材為主軸,以「養而不膩」為原則。

節氣其實是身體在說:「嘿,我需要你注意一下我。」

節氣的存在,是為了讓我們不被時間追著跑。

從夏至到大暑,這一段自然高張的時期,不該只是「撐過去」的三十幾天,而是身體與環境對話的過程。

你可以透過觀察天氣、感受汗量變化、調整飲食來逐步靠近自己的身體節奏。

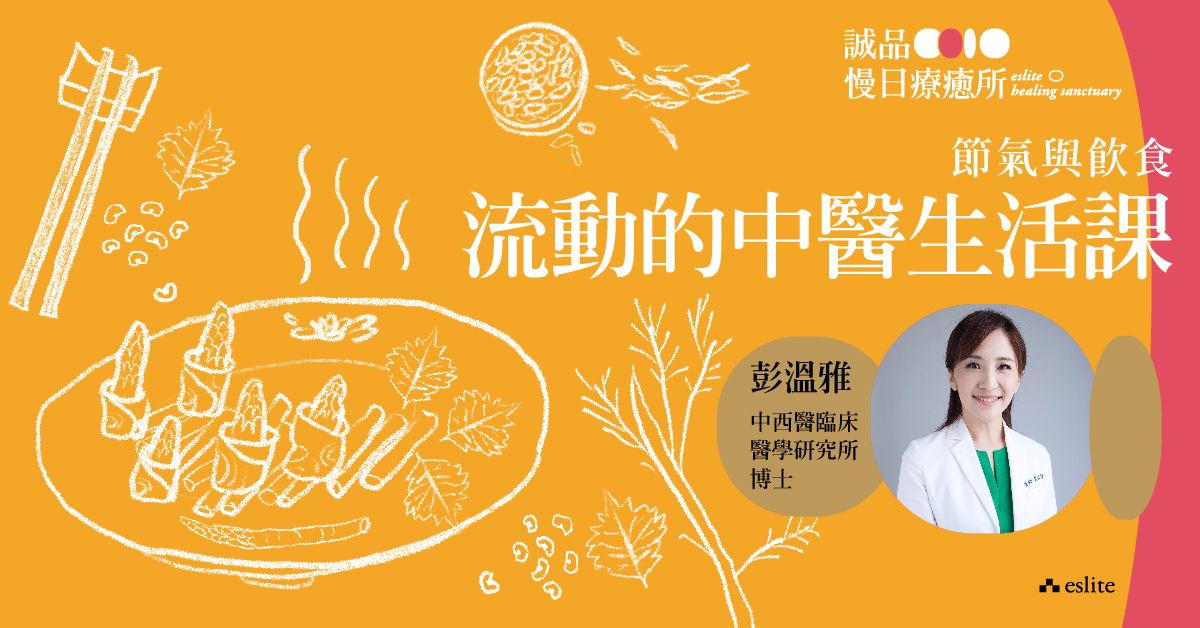

彭溫雅老師的線上課程,就是以這樣的節奏為骨架,從二十四節氣出發,帶你重新建構與季節對應的生活感。

課程裡,她不只是講「吃什麼」,而是讓人理解為什麼「什麼時候吃什麼對人體有益處」。

課後你不會變成另一本食療百科,但會多出一點點 對自己身體的尊重與敏感度。

=========================

這些方向,也正是彭溫雅老師在「節氣飲食線上課程」中延伸出的日常應用知識。

課程並非單純列舉節氣飲食禁忌,還會搭配身體穴道與經脈去理解身體的運行。

例如,「當你在夏至後開始失眠、心煩、口苦,可能不是情緒問題,而是身體過熱導致的『心火上炎』。」

經由這樣的洞察,幫助人體回到身體與自然的節奏裡。

=========================

順節氣飲食,是種慢下來的決定

在資訊爆炸、講求效率的生活中,「節氣飲食」不是某種風潮,而是我們與自然關係的回歸。

尤其是從夏至開始,天氣灼熱、情緒不穩、作息容易亂,你是否願意讓自己在每一餐中,做一些對身體友善的選擇?

這不是額外的負擔,而是重新接觸「感覺」的開始。

這個夏天,不妨讓「夏至」成為你與自己默契培養的起點。

用順勢的飲食,讓心氣安穩;讓身體的熱,變成養分的路徑,而不是煩躁的出口。

最後,讓我們一起隨著夏至節氣一週食譜|讓身體在盛陽中找到平衡

Day 1|清心安神:蓮子百合瘦肉湯

理念:夏至之後陽氣轉旺,易躁易疲,這道湯能「養心氣、補心陰」,是夏至首日的溫和調理。

材料:蓮子10g(去芯)、乾百合5g、瘦豬肉150g、紅棗2顆、薑片少許。

作法:

-

瘦肉切片、汆燙去血水。

-

蓮子、百合提前泡水30分鐘。

-

將所有材料入鍋,加水約800ml,小火煮40分鐘。

-

起鍋前加少許鹽調味。

-

Day 2|健脾益氣:薏仁山藥雞肉粥

理念:夏季濕重易困脾胃,此粥健脾化濕,清淡不膩,是應對「食慾低落」的優選主食。

材料:白米半杯、薏仁2大匙、山藥塊100g、去皮雞腿肉150g、枸杞少許。

作法:

-

白米與薏仁洗淨浸泡20分鐘。

-

雞腿切小塊,山藥去皮切丁。

-

加水煮粥(比例約1:8),滾後轉小火慢煮40分鐘,後段加入山藥與雞肉,續煮至熟。

-

最後撒枸杞、鹽調味。

-

Day 3|利濕解暑:冬瓜玉米鬚排骨湯

理念:針對夏至濕熱、易水腫體質,使用「冬瓜+玉米鬚」利水消腫,排骨則提供適量滋補。

材料:冬瓜300g、玉米鬚一小把、排骨200g、紅棗3顆、薑2片。

作法:

-

排骨汆燙備用;冬瓜切塊。

-

所有材料(含玉米鬚)放入湯鍋,加入約1000ml水。

-

小火燉煮40-50分鐘。

-

出鍋前撈出玉米鬚,鹽調味。

-

Day 4|涼而不寒:涼拌絲瓜百菇沙拉

理念:消暑但不傷陽氣,選用絲瓜、菇類清涼爽口,適合冷吃但不冰鎮。

材料:絲瓜1條、鴻喜菇半包、木耳少許、紫蘇葉少許(可省略)、橄欖油、醬油、白芝麻。

作法:

-

絲瓜削皮切條,快速汆燙(約1分鐘)撈起。

-

菇類與木耳燙熟後放涼。

-

拌入橄欖油1匙、醬油少許、撒白芝麻,混拌均勻即可。

-

Day 5|穩心養脾:茯苓紅棗地瓜粥(甜)

理念:夏至後容易出現心浮、入睡困難,這道甜粥可安神又滋補,適合晚餐或宵夜。

材料:白米半杯、茯苓粉1小匙、紅棗4顆、地瓜150g。

作法:

-

白米洗淨煮粥,地瓜切塊,紅棗去核。

-

先煮紅棗與米30分鐘,再加入地瓜與茯苓粉(調水稀釋後倒入),續煮10分鐘。

-

可依喜好加少量蜂蜜。

-

Day 6|健脾去濕茶飲:炒薏仁陳皮茶

理念:不想吃太多時,以「茶代食」也是養生方式。此茶溫潤去濕、健脾解膩。

材料:炒薏仁10g、陳皮5g、茯苓片5g、紅棗2顆。

作法:

-

所有材料洗淨後放入壺中,加熱水約600ml。

-

小火煮15分鐘,悶泡5分鐘即可飲用。

-

可保溫瓶攜帶,當作一日代茶飲。

-

Day 7|滋陰補氣:黃耆枸杞燉蛋湯

理念:夏至後進入「暑濕耗氣」時期,用黃耆滋補肺脾、枸杞養肝明目,燉蛋柔和好吸收。

材料:雞蛋2顆、黃耆5g、枸杞5g、水約500ml、鹽少許。

作法:

-

黃耆、枸杞先煮成濃湯(約15分鐘),撈出藥材留湯底。

-

雞蛋打散,加一小撮鹽後倒入藥湯中攪勻。

-

小火隔水蒸15–20分鐘,成滑嫩蛋湯。

▌用講究的碗,療癒吃

老字號陶藝品牌,療癒系實用藝術食器,可微波加熱。夏至時節,要吃時令美味,也要搭配可愛精緻餐具,點綴繽紛生活。

☞ 馬上收藏《萌白貓碗》

-

▌從吃開始,好好照顧身體《流動的中醫生活課》

邀請橫跨中、西醫雙領域的美女博士中醫師 彭溫雅,獨家開發設計,一堂無時效、不分年齡層的生活通識課。從西醫科學切入,結合中醫穴位、藥材,幫助有現代文明症候的妳/你,能理解四季節氣的轉換,從而掌握體內的五臟六腑,由外而內安頓身心靈。

☞ 馬上學習《流動的中醫生活課》

✦

▌延伸閱讀:與你優雅度夏

☞ 〈節氣飲食習作課〉課程詳細介紹

☞〈溫佑君的居家香草習作課〉植物香氣指南

☞ 香藥草,讓療癒成為你的日常

_20250612092156.jpg)